之前总结过第一次论文写作中存在的问题:

如今已经基本上改完第二篇论文,在此文章中进一步总结写作经验。

本次论文写作经验与改进要点

- 明确“贡献=原创”的边界:能引用的模块(如 IDConv)就不要列为“贡献项”;贡献写自己设计的新模块/方法并说明它们做了什么、达成了什么效果。

- 摘要要写“做了什么(基于哪个骨干)→ 主要创新(点明主要创新点)→ 其余改进的总体作用 → 主要结果”。避免在摘要里直接引用/批评别人的工作作为动机,说明存在的问题时要广泛一些,不要太针对某一个模型。

- 引言的贡献段要“先总后分”——先一句话说明整体架构的价值,再 3–4 条列出真正的贡献(不引用他人)。每条都要交代“做了什么(方法名)→ 达到什么效果/解决了什么问题(简短)”。

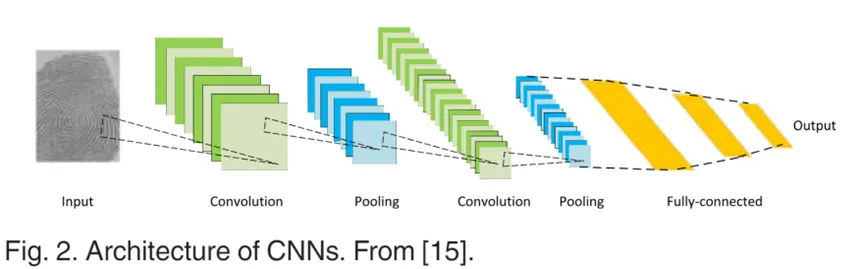

- 方法部分要交代完整设计思路(包括你使用的已知模块),但表述上区分“采用/引入”与“提出/设计”。图与图注需一一对应,图注下要有一句话文字对模块进行补充说明。

- 实验要回避“空口归因”:先呈现客观结果(表格/统计)→ 再用消融/可视化提供证据支持对模块作用的解释。没有证据就只能做“整体性质”的论述(谨慎措辞)。

- 消融要做到“可重复、可解释”:逐步加模块(base → +A → +A+B → +A+B+C),报告 mean±std,给可能的原因讨论(用“可能/我们猜测/表明”类措辞)。

- 相关工作要更“有深度、分门别类”:按方法类别比较,指出差异而非简单列表,显示你对领域的把握。

详细总结

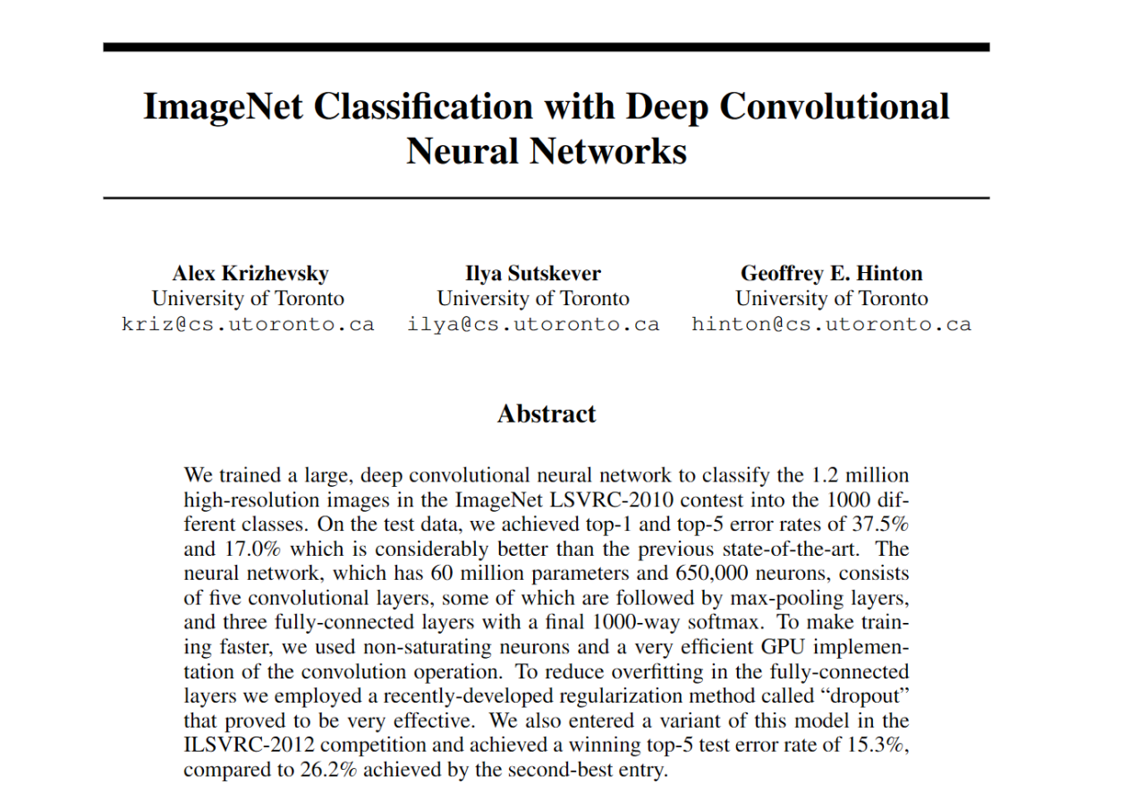

在摘要部分,我一开始写得过于针对性,直接点出其它论文的模型的不足来作为研究动机。其实大多数论文的摘要并不会这样做。更重要的是,摘要里需要对自己的工作进行简洁但完整的概括。比如缩写要写全称,不然陌生的读者会完全看不懂;再比如我的工作是“在某骨干网络上引入一个新模块并构建了整体模型”,那么就应该清楚地交代这一点,并把最重要的创新点挑出来讲,而不是面面俱到、逐项等权重罗列。

引言部分,我原本罗列了一堆贡献点,但没有把它们讲清楚。老师提醒我,每一条创新都应该有清晰的逻辑和作用说明,不能仅仅说“我们引入了某某技术”,更不能直接引用文献来当成创新点。所以,三到四条创新点最合适(第一条是整体架构的贡献,后面再分开说),小改进可以合并成一个整体思路;而每条创新要落到实处,既要有技术名词,又要说明它带来了什么效果。这样才显得条理清楚,也能凸显“这是我的贡献”。

在相关工作部分,我的初稿显得过于简略,看起来像是“知道几个相关论文就写几个”。但实际上,这一部分的作用是展示研究者对整个领域的把握。它不是简单的文献罗列,而是要对不同方法做归类、比较和总结,并且在语言上要有足够的专业感,可借助工具进行润色。

方法部分给我的提醒更多。比如,图表不仅需要图注,还需要加上文字解释,这样读者才能准确对照;再比如公式写法上要符合学术规范,where 后的说明要紧跟在句子里,而不是另起一段。另外,在描述模块优势时,光说“不如”还不够,应该在实验和消融分析里体现这种优势,这样才能真正支撑论点。

实验与分析部分,是我之前写作最薄弱的地方。一开始我只是把结果列出来,没有进行足够的讨论。后来发现,实验部分要回答几个关键问题:是哪个模块带来了提升?相比的模型能不能分类别分析?为什么某个参数设定是最优的?这些都需要结合结果进行解释。尤其在消融实验里,不只是“引入模块后性能提升了”,而是要分析“为什么提升”“这个模块的必要性在哪里”。这样写出来的实验才有说服力。

还有一些整体性的问题,比如文字里专业术语用得不够,和具体场景结合得也不够,导致读起来像是“纯粹的方法堆砌”。另外,过于贴近参考论文的写法,也容易让人觉得缺乏独立性。

![图片[1] - AI科研 编程 读书笔记 - 【人工智能】SCI论文写作经验第三弹 - AI科研 编程 读书笔记 - 小竹の笔记本](https://img.smallbamboo.cn/i/2025/06/27/685e3e25d6e9f.png)

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

- 最新

- 最热

只看作者