自序 & 第一讲 哲学是什么与哲学有什么用?

在古希腊,哲学体现了一种生机盎然的智慧,虽然这种智慧带有一些童稚的旨趣,但是它却几乎涉及了人类思维所能关注到的一切深刻问题,而且是在一种没有前人的参照系统、从而也没有圭臬约束的情况下来思考这些问题的。因此,希腊哲学家们的哲学观点往往都带有清新通达的特点,表现了自由心灵对于宇宙、人生的思考和关怀。

一个生活在两百多年以前的康德,在今天就可以养活成千上万个把康德哲学研究得比康德本人还要清楚的康德哲学家;而那些关于《精神现象学》的解读文本,已经多得足以把任何一个敢于研究黑格尔哲学的人弄得晕头转向!

一个哲学家就再也不是那个对客观世界具有独立见解的人,不是那个具有赤子之心的爱智者,不是像苏格拉底那样“自知其无知”的人,而是那个躺在已逝哲学家的著作中引经据典、把古人的智慧当作自己的财产来加以批发和零售的精神掮客。

现代人不需要思考本质,他们只相信现象,因为他们看穿了本质只不过是人自己虚构的一个幻象。现代人太清醒了,哲学的斯芬克斯之谜已经不可能再让他们感到困惑,因为他们根本就不需要去思考那些稀奇古怪的东西。活着,并且快乐着,这就是现代人的生活秘诀。在这种情况下,哲学这个沉重的怪物当然就被弃之如敝屐了。

我的一个基本信念是,每一个人都具备哲学的慧根,这慧根能否长成参天大树,主要靠每个人自己的机缘和悟性。而通过讲述古人的哲学智慧,或许将能够启发年轻的朋友们去发扬自己的哲学慧根。

由于我们的教学体制和教学方法方面存在一些问题,使得哲学这门充满了智慧的学问在很多人心中留下了一种不好的印象,大家的胃口被那种刻板化、教条化的哲学教育给败坏了。再加上我们有些讲哲学的老师本身就对哲学的理解存在偏见,过分强调哲学的政治意识形态化特征,不是把哲学当作一种开放性的智慧之学,而是把哲学当作一些僵化的教条灌输给你们。这种中世纪经院哲学式的教学方式尤其招致你们的反感,其结果就导致了大家对哲学本身的一种误解和厌恶。

实际上,那种把教科书上的哲学说成句句都是真理,丝毫也不能加以怀疑的做法,本身就是违背哲学精神的。用这种非哲学甚至反哲学的方式来进行哲学教育,其结果当然就可想而知了。所以,从这种意义上说,你们对哲学有一种逆反心理,其根本原因还是在于我们这些讲哲学的老师,而不在于你们。

哲学就是一种在永无止境的自否定过程中不断生长和发展的怀疑精神与批判意识。在这种意义上,我认为我们很难用一种肯定的方式来表述哲学是什么。

教马克思主义哲学的老师一上来往往就会按照书本上的说法对哲学下一个定义:哲学是一套理论化、系统化的世界观和方法论,是对自然界、人类社会和人类思维的最一般规律的认识。

如果必须回答这个问题,那么我也只能说,哲学就是一种不断地进行自我否定和自我超越的怀疑精神和批判意识,就是对那些永无确定性答案的形而上学问题的一种执着追问。

相对于现象而言,人甚至更加注重本质。动物从来不追问本质,本质对于动物来说是没有意义的。

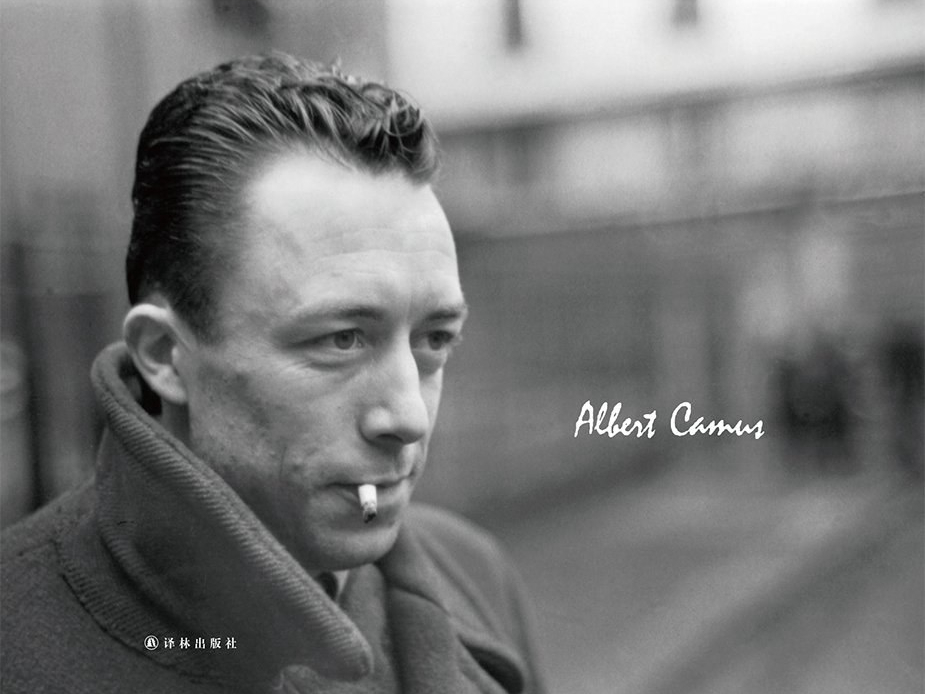

20世纪的西方哲学纷纷走向了现象学和存在主义,把本质给抛弃了。而传统的哲学,从古希腊哲学一直到黑格尔哲学,都可以恰如其分地称之为本质主义哲学。

那么,什么叫作本质主义呢?就是从古希腊哲学一直到19世纪的黑格尔哲学,它们都有一个固定的情结,那就是它们都喜欢追问事物背后的本质性的东西是什么。和现象相比较,本质最大的一个特点就是:本质是唯一无二的、不变不动的、不生不灭的,而现象总是处在运动、变化之中,转瞬即逝。

事实上,这个所谓的本质通常是哲学家们抽象思维的结果,它被哲学家们从生动具体的现象中剥离出来,并且被当作转瞬即逝的现象背后的不变不动、不生不灭的唯一真理。

传统意义上的哲学,无论是唯物主义,还是唯心主义,都是本质主义的。

这种强调事物现象背后的本质,坚持本质决定现象或存在的哲学观点,就叫作本质主义或实在论。

但是,20世纪的哲学却是反本质主义的,20世纪的哲学标榜自己已经达到了一种自觉,它们认为所谓的本质或者实在很可能只是我们人类思维杜撰出来的一种假象,真正可验证的、明证性的东西只有那些现象。

因为我们人类被注定了是一种具有超越倾向的动物,形而上学性恰恰就是人类之神性的体现。这正是人类不同于一般动物的根本所在。世界本身是否具有本质,这并不重要;重要的是我们人类是一种喜欢追问本质的生灵,所以在我们的眼里,现象背后总是有某种本质性的东西在期待着我们去解蔽、去言说。

今天的人类或许认为自己已经达到了大彻大悟的高度,他们主张抛弃一切本质或深刻的东西,跟着感觉走,尽情地去享受当下的生活。事实上,当我们放弃本质的时候,当我们以为自己变得聪明的时候,我们已经走上了一条从人到动物的道路。

一个未经过哲学训练的年轻人,当他面对着世界万象的时候,往往喜欢用非常自信的口吻说:“事情就是这样的!”当他非常肯定地说“事情就是这样的”时,恰恰说明了他对世界的本质一无所知。反之,当他开始用一种怀疑或者否定的态度来思考世界,开始意识到“事情未必是这样的”时,他才开始用哲学的眼光来认识世界。

与“形而上学”相对立的,就是广义的物理学,也就是自然科学的总称,或者在近代哲学中叫作“经验科学”。

当然,除了形而上学,哲学也包括认识论、逻辑学、伦理学等,甚至还包括美学和宗教学等,但是它的根基却是形而上学。没有形而上学的哲学,就是一种被阉割了的哲学,已经丧失了哲学的阳刚之气。因此,我坚持认为形而上学就是哲学的根。

因为哲学主要不是知识,而是智慧,智慧并不表现在你的考试中,而是表现在你以后的整个人生历程中,表现在你观察世界和思考世界的方式中。

哲学的主要功能不在于改造世界,而在于改变自身。

哲学史方法论的第一条原则就是要把哲学知识与哲学素养有机地结合起来。

哲学史方法论的第二条原则就是要培养一种“有教养的”怀疑精神。

这种哲学素养,如果用概括的语言来表述,那就是“怀疑精神”和“批判意识”。

哲学史方法论的第三条原则就是要做到历史与逻辑相统一。

亚里士多德认为,哲学的产生必须要有两个条件,一个是惊异,另一个则是闲暇。

所以我们一直同意亚里士多德的观点,认为哲学产生的原因是惊异和闲暇。

你要问学哲学的目的是什么,那么亚里士多德会告诉你,学哲学没有实用意义上的目的,它超越了实用目的,因为学习哲学、掌握智慧,这本身就是人生最高的目的。

我认为中国哲学和中国文化的特点是‘重现世、尚事功,学以致用’,而西方哲学和西方文化的特点恰恰相反,是‘重超越、尚思辨,学以致知’。西方哲学的显著特点就是沉溺于纯粹思辨,喜欢追问事物背后的本质,学习的目的就是为了获得知识,而不在乎功用。”苗先生特别强调说,这是他研究了一辈子中西哲学后得出的结论。

![图片[1] - AI科研 编程 读书笔记 - 【哲学】《西方哲学史讲演录》个人摘录(自序 & 第一讲 哲学是什么与哲学有什么用?) - AI科研 编程 读书笔记 - 小竹の笔记本](https://img.smallbamboo.cn/i/2025/09/18/68cba8e7b2b8d.jpg)

豆瓣链接:https://book.douban.com/subject/35662629/

说明:本文每一行均为部分摘录,阅读连贯性可能较差,个人存档用,推荐购买正版书籍阅读。

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

暂无评论内容