在加缪的《西西弗神话》中,“哲学性的自杀”是全书思想的第一个交锋点。它探讨的是当人直面世界的荒诞时,思想本身如何选择自己的命运:是坚守在荒诞的对峙中,还是通过一次“飞跃”来消解矛盾,从而在思想层面“自杀”?加缪通过对几位存在主义及现象学先驱的剖析,为我们揭示了这条思想上的逃逸之路,并以此确立了他自己独特的反抗立场。

1.荒诞的确立

在展开论述前,加缪首先明确了“荒诞”的基础。他区分了“荒诞的感情”与“荒诞的概念”。前者是对世界无意义的直观感受,是流动的、积累的;后者则是对这种感受的哲学界定,是相对静止的。两者的交汇点,在于人对世界作出判断的短暂片刻。

荒诞的本质是一种分离(Separation)或比较(Comparison)。它既不存在于人的内心,也不存在于世界本身,而是诞生于二者的对峙之中:即人类内心对统一、清晰和理性的热切渴望,与世界冰冷、沉默、非理性的现实之间的巨大鸿沟。加缪将人、世界、以及联结二者的荒诞,称为一个不可分割的“三位一体”。这是他全部思想的基石和第一真理。他强调,任何想要解决荒诞问题的尝试,如果试图通过否定或移除这三者中的任何一项,都是对问题的背叛。

2.哲学性的自杀

“哲学性的自杀”,其核心并非肉体上的终结,而是思想上的自我否定。当一种思想从荒诞的无意义出发,最终却在自身逻辑的废墟上,通过一次非理性的 “飞跃”,重新找到了意义、希望或永恒,那么这种思想就完成了哲学性的自杀。它为了寻求慰藉,放弃了最初发现的真相。

加缪犀利地指出,以克尔凯郭尔、雅斯贝尔斯为代表的宗教存在主义,无一例外都在劝人逃离 —— 它们将那压垮自身的东西(世界的非理性与不可理解)最终奉若神明,并在虚无中找到了希望的理由。(注:加缪并未将萨特、波伏娃等 “无神论存在主义” 归为此类,后者虽承认荒诞,却主张通过 “自我选择” 创造意义,而非 “逃离” 或 “信仰飞跃”)。

3.信仰的飞跃

加缪首先将矛头指向了那些通过信仰来消解荒诞的思想家。

3.1 列夫·舍斯托夫 (Lev Shestov)

舍斯托夫的哲学可以用一句话概括:“真正的出路,正在人类判断已无出路的地方,不然我们还要上帝干什么呢?”。他敏锐地发现了存在的荒诞,但他没有将其视为对峙,反而将其等同于上帝。这个上帝是“度量极小、面目可憎、不合逻辑”的,其伟大正在于其非理性。对舍斯托夫而言,接受荒诞本身就是荒诞的,所以他选择飞跃,将荒诞作为通往神性的跳板。

加缪批判道,舍斯托夫破坏了荒诞的平衡,他将比较中的一项(世界的非理性)抬高到极致,从而消解了另一项(人对理性的渴求),斗争被回避了,荒诞失去了其对立、割裂的本质。

3.2 卡尔·雅斯贝尔斯 (Karl Jaspers)

雅斯贝尔斯提供了一个“失败即证明”的典型范例。他承认理性在解释世界时必然会遭遇失败和界限。然而,他并未停留在对这种失败的承认上,而是突然断言:“所有的解释都无法阐明失败,难道不正是表明了超验(Transcendent)的存在吗?”。

在这里,逻辑出现了断裂。雅斯贝尔斯将理性的无能,偷换为超越性存在的证据。荒诞变成了上帝,不可理解性本身反而成了阐明一切的存在。加缪将这种行为同样定义为一次非理性的“跳脱”或“飞跃”。

3.3 索伦·克尔凯郭尔 (Søren Kierkegaard,又译 “祁克果”)

克尔凯郭尔是这一路径中最深刻、最极致的代表。他的一生饱受基督教的“惊吓”,最终却回归并拥抱了其最严酷的一面。他认为,面对荒诞,人必须进行“智力的牺牲”,即放弃理性的逻辑,完全屈从于信仰。他将上帝赋予了荒诞的种种特性:不公正、不合逻辑、不可理解。

在他著名的论断 “信教之人在自己的失败中发现了自己的胜利” 中,“失败” 指的是 “用理性证明上帝存在的失败”—— 他认为理性的局限恰恰是信仰的入口,正因为理性无法论证上帝,才需要 “信仰的飞跃”;而 “胜利” 则是通过这种 “理性的无能”,在非理性的纵身一跃中肯定了上帝的存在。

加缪认为,克尔凯郭尔的狂热愿望是 “把病治好”,即逃离人类命运的矛盾。他用一种狂热的皈依代替了反抗的哭喊,将启发他的荒诞神化,最终压抑了人对清晰的怀念。

4.理性的飞跃

如果说克尔凯郭尔等人是通过否定理性来飞跃,那么现象学家埃德蒙·胡塞尔 (Edmund Husserl) 则是通过一种“过于放纵的理智主义”完成了另一种更为隐蔽的飞跃。

胡塞尔的现象学,初看与荒诞精神有相似之处。它主张“回到事物本身”,拒绝解释世界,仅仅进行描述;它通过“悬置”(epoché)搁置对世界客观存在的信念,回归纯粹的意识体验。这种做法否定了传统理性主义试图用统一、抽象的原则来解释世界的企图。

然而,加缪指出,胡塞尔的思想经历了一次从“谦逊到自信”的摇摆。在描述完世界后,胡塞尔声称能从具体的感知对象中直接发现“超时间本质”(trans-temporal essences)。这意味着,每一个具体的对象(无论是真实的还是虚幻的,如半人马)都内在地拥有一个普遍、永恒的理念。这无异于一种柏拉图主义的变体:不再是物质世界模仿唯一的“理念界”,而是“形式上的天国寄生在这个现实当中的无数图像当中”。

加缪将此称为一种“抽象的多神论”。胡塞尔虽然消除了那个唯一的、超越性的上帝,却让世界充满了无数个微缩的、内在的“理念”,使世界重新变得清晰、深刻且充满意义。他通过一种极端理性的方式,将具体的、碎片化的宇宙重新整合起来,最终同样消解了荒诞的对峙,完成了思想上的飞跃。

5.结论——拒绝飞跃,直面荒诞

无论是宗教哲学家还是抽象派哲学家,他们都从同一个荒诞的起点出发,但在相同的焦虑下,最终走向了同一个目标:解释与统一。他们无法忍受荒诞所带来的持续斗争,不愿像驴子一样只靠现实为食,而是渴望 “幻象的玫瑰”—— 这是加缪对 “逃避荒诞的虚假意义” 的比喻:驴子(象征 “直面荒诞的人”)只依赖 “现实的草料”(承认世界无意义、坚守当下),而 “渴望幻象玫瑰的人” 则执着于理性或信仰构建的虚假意义(如胡塞尔的 “超时间本质”、克尔凯郭尔的 “上帝”)。

加缪的立场则截然相反。他认为,荒诞只有在我们不赞同它的时候才有意义。他的推理要求永远忠实于激发它的证据 —— 即人与世界的分离,这一根本性的矛盾。荒诞的人承认理性的局限,但绝不全然否定理性;他承认非理性的存在,但绝不将其神化。

因此,加缪拒绝任何形式的飞跃。他既不寻求克尔凯郭尔那耀眼的上帝,也不需要胡塞尔那抽象的上帝。他选择留在 “令人头晕目眩的山脊上”,清醒地意识到希望早已无立锥之地。对他而言,唯一的罪在于 “求知”—— 此处的 “求知” 并非广义的 “追求知识”,而是 “试图用理性或信仰消解荒诞的过度求知”,即要么用理性强行统一世界(如胡塞尔),要么用信仰逃避矛盾(如克尔凯郭尔)—— 而这既是他的罪证,也是他的无罪证明。

最终,加缪要探寻的,是在不欺骗、不逃避的前提下,一个人能否与荒诞共存,以及逻辑是否要求他为荒诞而死。这恰与《西西弗神话》的核心隐喻呼应 —— 西西弗明知石头会反复滚落(荒诞的永恒性),却仍坚持推石(直面荒诞的主动反抗),这种 “清醒的坚持” 正是加缪对 “拒绝哲学性自杀” 的最终注解。这一追问也引出了他后续关于反抗、自由与激情的论述,而 “哲学性的自杀”,正是荒诞的人必须首先识破并拒绝的诱惑。

![图片[1] - AI科研 编程 读书笔记 - 【哲学】《西西弗神话》第一章《哲学性的自杀》解读与总结 - AI科研 编程 读书笔记 - 小竹の笔记本](https://img.smallbamboo.cn/i/2025/06/13/684be2e3006ab.jpg)

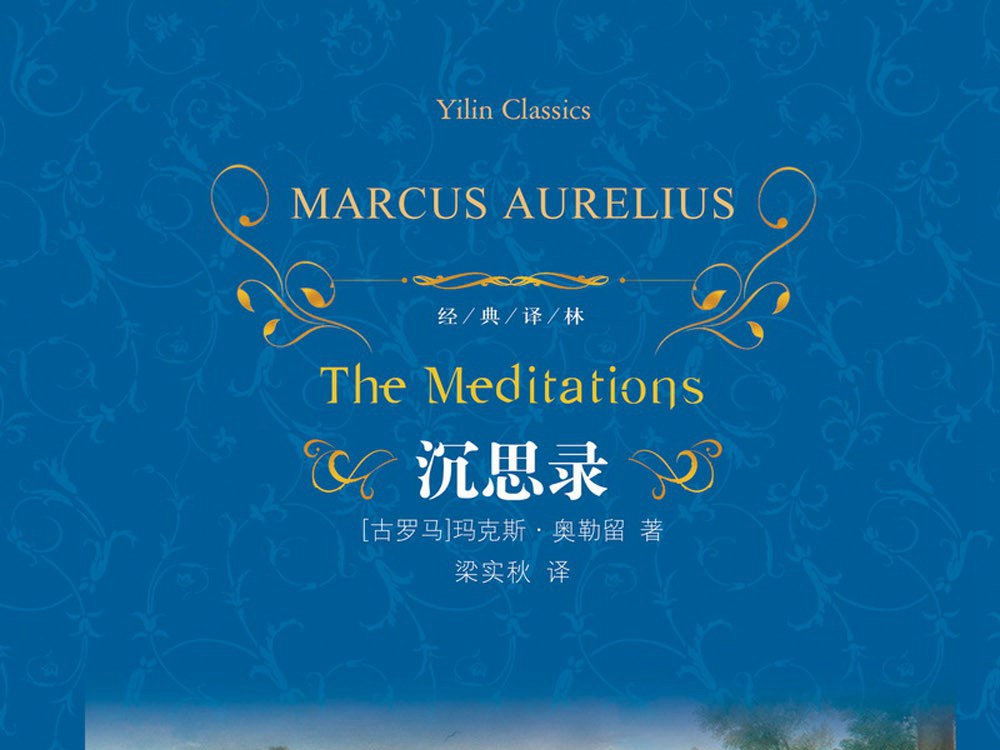

整理参考:https://www.bilibili.com/video/BV1EFdPYRETK、https://www.bilibili.com/video/BV134ojYUEPL、https://www.bilibili.com/video/BV1vBLuzGEmd和https://www.bilibili.com/video/BV1KwV3zZEvx,《西西弗神话》译林出版社 ISBN:9787544763219。感谢@伊利亚特Iliad这位UP主的讲解,我从中受益颇多。

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

暂无评论内容