前言

先要说的一点是,此书的书名具有误导性,其在本书中是一个假命题。所以我在豆瓣说:很有意思的一本书,阅读需要一点点哲学基础,不过从宣传和书名来看确实糟蹋了这本书。也正因为这样的“颠覆认知!”、“像看侦探小说一样”的宣传,导致豆瓣评分偏低,而原因大多是“没意思”、“颠覆个鬼认知”。

而后四塔这位网友给出了这样的评价:“中文书名不准确,其实就是一本讲思考的小书。如果对心理学、西方哲学和大脑知识有一定储备,读起来会很轻松,如果了解得少,有的章节读起来也许会吃力,但收获也更多,会遇到一些习以为常的盲区地带。我为什么读这本书?因为我一直在思考为什么自己会有“我”这种意识,这本书也提出了类似的问题,虽然依然没有答案,但内容符合我的胃口。”

这和我的心路历程还挺相似的,我之前看了大问题Dialectic的关于意识的哲学科普节目,另外在总结《存在主义是一种人道主义》时发现萨特在《存在与虚无》中对意识的定义我完全不能接受。所以才有了读这本书的念头。

作者简介

[澳]蒂姆•贝恩

认知哲学家,澳大利亚莫纳什大学哲学教授,主要研究意识和思维的本质、意识障碍以及能动性与意识之间的关系。著有《心灵哲学导论》《认知现象》《宗教哲学》等。

总结与部分摘抄

第一章:什么是思维

思维的定义与特性

“思维”可以指代某种心智官能、指代某种心智状态或者心智事件、是一种特殊的活动。

笛卡尔:思维是“万能的工具,可以在各种情况下使用”

- 非接洽式、不依赖刺激

- 范围无限,可思考抽象事物

- 系统性、整体性、开放性

- 思维的过程是复合结构化的

思维的类型

有些理论家声称,区分思维和感觉状态的方法就是:思维涉及概念调度,而感觉状态却没有这些。

- 内容维度:对象、命题内容

- 态度维度:信念、希望、计划等

思维的操练

在有些思想“串列”中,只有“关联”这种连接方式。

- 思想串列:关联、推断

- 推理类型:直觉自动推理、受控反思推理

实际上,很多推理过程都是介于“完全的自动推理”和“完全的受控推理”之间的。

第二章:机器有思维能力吗

物理主义解释(一元论)

- 大脑状态与思维相关

- 思维引发物理因果变化

- 符合生物进化连续性

思维状态就是大脑状态,或者至少是由大脑状态实现的(同一论)

思维的计算理论(CTT,心智表征理论)

一个符号的形式属性与它的语义属性完全不同。

- 思想是思维语言中的句子

- 思考是符号形式属性转换

- 面临“中文房间”挑战:仅仅能够操作符号还不足以说明对方具有思维能力

思考内容的扎根问题

构成思维语言的符号并非源于自然语言,而是“思维语言”。

- 相似性解释的问题

- 因果关系解释的问题

- 其他理论挑战(动态系统、联结主义)

第三章:大脑解码技术与读心术

笛卡尔主义观点

- 自己思想透明,他人思想不透明

- 受抨击,实际透明性有限

他人思想的认知

- 行为线索、神经科学技术

- “他心问题”与功能主义

功能主义:思想是大脑状态实现的功能状态。思想是一种内在的心智状态,它在各种输入状态和输出状态之间起到传达的作用。

大脑解码技术

- 当前应用与局限

- 无法完全替代自我认知

第四章:其他动物能像人类一样思考吗

动物思维的可能性

我们似乎没有理由断然否定非语言生物具有思维能力的可能性,同样没有理由假设我们无法检测它们可能具有思维的能力。

- 数学能力:老鼠、黑猩猩数字处理

- 社会认知:狒狒的社会等级理解

- 心理能力:黑猩猩“读心”、猴子心智监测

人类思维的独特性

我们能将思考的焦点和知觉注意力分开。

- 思考焦点与知觉分离

- “心理时间旅行”能力

- 语言、社会、文化影响

最重要的也许是文化的传播机制能够将上一代人形成的优秀思想传承给下一代人。更重要的是,我们还继承了产生、评估和交流思想的方法。

第五章:为什么别人的想法跟我不一样

跨文化思维差异

亚里士多德:理性思维是人性中的决定性特征。

- 思考内容:空间、心智能力认知不同

- 推理模式:整体型与分析型策略

语言与思维的关系

- 语言对思维的可能影响

- “沃尔夫假说”的争议

第六章:出错的思维

妄想的本质与类型

美国精神医学协会将妄想定义为:基于对外部现实错误推断所产生的不正确信念。不管别人怎么想,也不管有什么无可争议或明显的反证,这种信念都不会动摇。此定义有很多问题,但是妄想的本质特征体现了出来:与现实脱节。

- 单主题妄想(如卡普格拉)

- 多主题妄想(如纳什案例)

- 内容模糊性与态度争议

妄想的解释

- 动机驱动(如迫害妄想)

- 反常体验(如情感通道损坏)

- 认知偏差(如“贸然断定”)

第七章:思维的伦理学

思维控制与责任

问题不在于我们是否总要对自己的思维活动负责,而在于我们能不能对自己的思维活动负责。

唯意志论:我们在某种程度上可以直接控制自己信念的形成。

- 思考方向控制有限

- 信念唯意志论的争议

真理与结果的权衡

克里福德:任何地方、任何时候、任何人,如果在没有充分证据的情况下相信任何事情,在道德上都是错误的。

- 克利福德证据原则

- 真理的价值与结果考量

一个人只能在自己整体信念的基础上,才能批判性地审视某个信念。

对于重要问题,即便正确的信念真的具有其固有价值,我们也不能因此认定,它的价值总会胜过达成结果后能够获得的其他所有价值。

第八章:思维的边界

认知封闭的领域

对于有些真理,我们永远也无法找到任何证据。

很多理论家认为:现实世界中的三个方面超出了我们的理解范围:意识的本质、物自体的本质、上帝的本质。

- 意识本质:解释鸿沟

- 物自体:固有属性不可知

- 上帝本质:神秘主义观点

思维的局限性与尊严

- 边界存在但探索空间广阔

- 思考赋予人类尊严

尽管这本书对于很多问题给出的结论都是模糊的,不确定的,这也正是当前哲学,科学发展的前沿。书中给出的观点也算是较为”现代“,能激发起我们的思考。

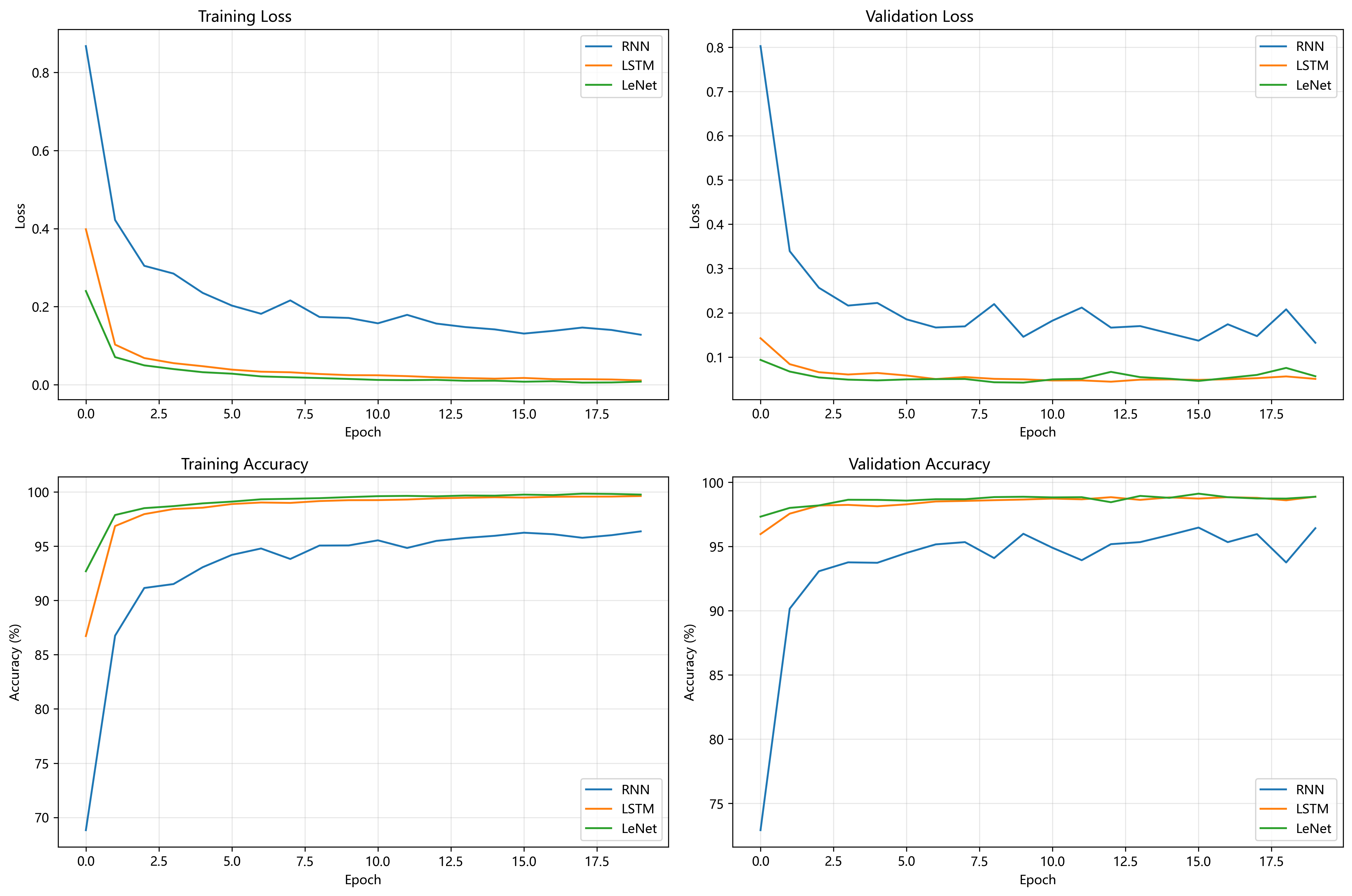

![图片[1] - AI科研 编程 读书笔记 - 【阅读】《为什么只有人类会思考?》总结 - AI科研 编程 读书笔记 - 小竹の笔记本](https://img.smallbamboo.cn/i/2025/07/05/686917c98495d.png)

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

暂无评论内容