从古到今,审美一直被视作是哲学领域内争议颇大且与人心极为贴近的命题之一。早在古希腊时期,毕达哥拉斯与柏拉图这两位哲学家就极具开创性地提出,美并非单纯是经验感受带来的愉悦,而是一种“客观自在”的存在,是某种可通过理性去把握的宇宙秩序。他们觉得,真正的美存在于理念界,而非感官所能触及的现实世界。所以,美是有高低之分的,而评判一个人审美层次的关键,就在于其对这种理念的把握程度。简单来说:越是靠近“永恒”的秩序,越能摆脱肉身欲望的牵制,就越美。

康德则把这个问题引入到人类意识的结构当中。他在《判断力批判》里表明,审美品味并非全然源自经验,而是深植于人类“先验”的判断力结构之中。在他的观点里,审美的最高形式是“自由品味”——也就是不以功利或道德作为判断前提的那种纯粹依靠直觉产生的愉悦,它比“必然品味”更为抽象,也更契合人类理性的尊严。然而,这样的标准却在无意间界定了某种“审美等级”:唯有具备足够判断力结构的人,才能够欣赏到“真正的美”。

到了布尔迪厄所处的时代,审美被彻底“社会化”了。在《区分》这本书中,他揭示出审美背后隐藏的权力结构:那些被定义为“高级趣味”的审美,实际上不过是社会上层阶级为了彰显文化资本而构建出来的象征系统。也就是说,审美的高低贵贱既非自然形成,也不是基于理念,而是阶级斗争的一种延伸。文化上的“好恶”被人为设定成审美品味,从而形成了区隔。

不过,我觉得这些视角存在一定的局限性。它们要么将美外化为理性理念,要么内化为判断结构,又或者看作是社会建构,却都忽略了一个关键要点:人的认知结构差异性才是审美多样性的根源所在。我们可以借助荣格的人格类型理论,从八种功能着手去理解人的审美差异。

感知功能(Se/Si/Ne/Ni)决定了人对“美”的接收路径,从某种意义上讲,每个人对美的感受能力天生就有所不同。Se主导者会被强烈的视觉冲击、声音、味道以及氛围所吸引,他们偏爱能带来感官愉悦的现实主义美学;Si主导者则看重熟悉感、秩序以及稳定性,从怀旧与传统当中寻得审美满足;Ne主导者天生对可能性与创新较为敏感,他们容易偏好符号、象征以及超现实的“抽象美”;Ni主导者追寻的则是深层统一感,是世界背后隐藏的命运感与结构性,他们在朦胧意象与概念深度里找到所谓“美的真实”。

然而,感知仅仅是感受“美”的前提条件。真正的“审美判断”源自T(逻辑)与F(情感)这两种判断功能的参与。Fi会倾向于依据个人价值共鸣来判断美的真实性,而Ti则可能从内部结构与逻辑合理性方面去评估一件艺术作品是否“美”。Fe关注社会共识与情绪感染力,Te则可能更容易从功能、效率、影响力等方面去评判其是否“美观”。由此可见,一个人的审美是否“深刻”“高尚”,并不在于其感知能力是否出色,而在于他是否发展出了独立的判断力。

但问题也随之出现——当判断功能发展得足够强大时,个体很容易不自觉地轻视那些仅依靠感知体验来进行审美的人。比如,一位Ni-Ti用户可能会觉得那些追随流行趋势、模仿穿搭风格的人“缺乏品位”;而Fi-Ne主导者可能会排斥主流音乐和“爆款”作品,认为它们没有灵魂。但我认为,这种审美上的鄙视链,实际上是功能强弱的自然张力所引发的,不应该上升为绝对的优劣之分。

就拿当代流行审美来说,Ni(内倾直觉)主导者或许会对“赛博朋克风”所蕴含的科技隐喻深表认同,然而对于网红打卡地“我在XX很想你”这样的路牌,却会批评其为“资本的情感速食”。但在Se使用者看来,那些霓虹灯牌下的自拍、抖音爆款的柔光滤镜以及小红书上的氛围感穿搭,恰恰是以视觉符号为日常生活增添的情绪调味剂。这就如同淄博烧烤的网红烟火气成为年轻人缓解压力的出口一样,看似套路化的审美背后,其实是平凡个体对生活仪式感的主动追求。而Ne(外倾直觉)主导者善于在“新中式”的表象中捕捉到审美的多种可能性。他们既能剖析“我在工位挖呀挖”这类打油诗中暗藏的职场荒诞意味,也能领会“网红城市”打卡热潮背后,普通人对于美好生活符号的本能追寻。

所以在我看来,真正的问题并非审美有高低贵贱之分,而在于是否具备独立判断能力,以及是否意识到他人与自己的认知结构存在差异。审美判断并非判断力强者的专属权利,也不是用来征服“品味落后者”的工具,而是人在面对世界复杂景象时所做出的一种独立回应。

美既不属于理念界,也不专属于某个社会阶层,它属于每一个主体与世界之间真实的碰撞。而一个完善的审美观,是能够在主观判断与客观承认之间构建边界的体系——即我可以判定“这不美”,但我也明白,“这对他而言是美的”。唯有如此,审美才能真正成为一种自由,而非压迫。我们在表达自己的品味的同时,也要承认他人作为主体的独立感知。这正如萨特的存在主义所强调的:个体必须在没有预设意义的世界中,自主赋予意义,并尊重他人的自由。这也是存在主义哲学在审美观上的展现。

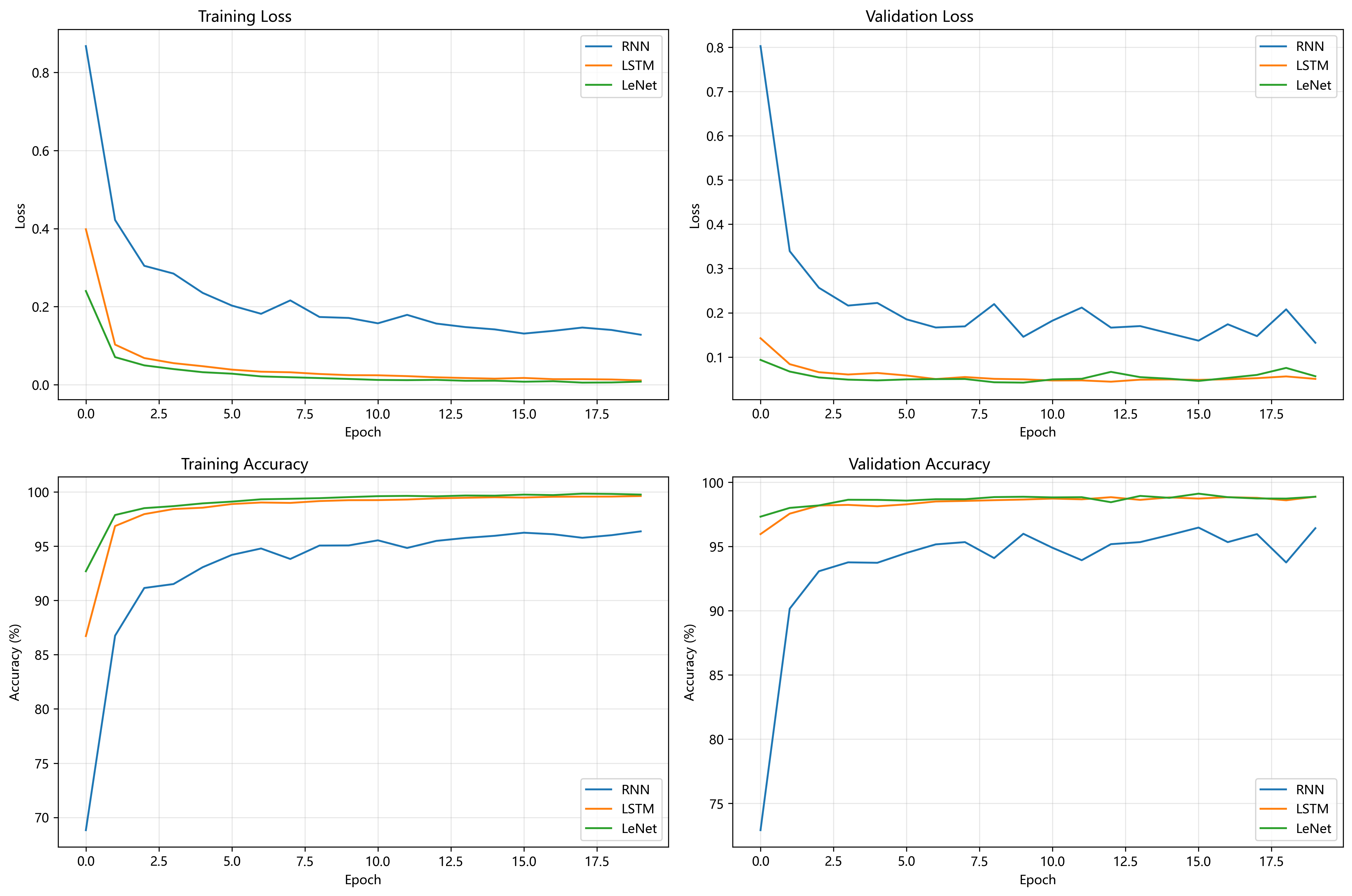

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

- 最新

- 最热

只看作者