第四讲 希腊怀疑论与道德哲学

智者派

希腊的怀疑论与道德哲学,也就是智者派与苏格拉底哲学。

这一讲所讲的怀疑论主要是指智者派的相对主义和怀疑主义,严格地说应该叫作早期怀疑论。因为到了希腊化时代,又出现了一个更加出名的怀疑论,那就是以皮浪为代表的怀疑论。

智者派通过对自然哲学和形而上学的解构,走向了一种相对主义和怀疑主义,在某种意义上可以说是彻底地摒弃了本原问题;而在苏格拉底那里,怀疑却仅仅只是一种方法论原则,他要通过对早期希腊哲学的怀疑,在道德哲学的基础上重新建构一种形而上学。

在公元前5世纪,随着城邦文化的兴盛和民主政治的崛起,辩论术在日常生活中发挥了越来越大的作用。对城邦公民来说,无论是参与政治还是进行法律诉讼,都需要具备良好的口才。在这种情况下,就出现了一门教人辩论技巧的学问,即辩证法;而那些以此为生的专业人士,就自称为“智者”

而怀疑主义则是从根本上反对独断论的,它的基本宗旨就是对一切独断论的形而上学根据进行解构。就这一点来说,怀疑主义与形而上学之间的对立才是一种根本的对立。所以,无论是唯心主义还是唯物主义,都对怀疑主义深恶痛绝。

由此可见苏格拉底与智者的差异,智者注重的只是形式或者辩论技巧,而苏格拉底却对形式背后的内容更加关注,他要通过辩论揭示出背后的实质内容

尽管遭到希腊主流哲学家们的贬抑,但是智者们确实都是一批绝顶聪明的人,在他们的诡辩中闪烁着许多智慧之光,而且他们对古代辩证法的发展做出了重大的贡献。下面我给大家介绍两位最著名的智者,一位是普罗泰戈拉,另一位是高尔吉亚。

普罗泰戈拉是古希腊第一个把眼光从客体自然界转向主体人生的哲学家。

与爱利亚学派所强调的那个客观的单一的存在相对立,普罗泰戈拉提出了他的著名命题:“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。”

但是普罗泰戈拉却认为,人是万物的尺度,存在与非存在是因人而异的,这样就第一次把尺度由客观的准则变成了主观的准则。而且由于人是个体性的,有多少个人就有多少个尺度,因此尺度又由一变成了多。从这个意义上说,普罗泰戈拉的“人是万物的尺度”这个命题就是对单一的和客观的存在或逻各斯的解构。

相对主义就是以每一个个体作为世界的参照系和准则,世界是什么样的?那就要看它在你眼里如何呈现。

单一的存在和逻各斯已经分裂成无数的碎片,变成了我们每个人的知识和感觉,我们只能凭着自己的知识和感觉来认识世界,人是万物的尺度。

这种相对主义就导致了一种“一切皆真”的结论,即每个人从自己角度出发所认识的世界都是真实的。

如果说芝诺曾经用诡辩论来论证其师巴门尼德的观点,那么高尔吉亚则用诡辩论颠覆了其师芝诺的论证。

高尔吉亚的思想主要表现为三个命题,即“无物存在”“即使有物存在也无法认识”“即使认识了也无法告诉别人”,这三个命题分别是针对巴门尼德的“存在者存在”、“思维与存在是同一的”以及“存在与思维的同一能够被表述”等三个基本观点的。

所以,后来18世纪的怀疑论者休谟就明确地表示,习惯是人生的伟大指南。也就是说,无论你在理论上得出什么骇人听闻的结论,你在实践中仍然只能遵循习惯而行。

巴门尼德曾经认为,凡是能被思维的东西就必定存在,思维与存在是同一的。但是高尔吉亚却反驳道,我们可以想象一个人在天上飞或者一辆马车在海上行驶,但是事实上这些情况并不存在,所以能被思维者不一定就是存在者。反过来,那些并不存在的东西反倒可以被我们所思维,比如三头六臂的妖怪等。由此可见,可以被思维的东西不一定存在,不存在的东西却可以被思维,因此思维与存在之间并非同一的。

正是通过芝诺和智者们的中介,苏格拉底才从诡辩论中发展出一种对话的辩证法。

苏格拉底的道德哲学

苏格拉底在西方思想史上是一个典范性的圣贤人物,其地位可以与中国的孔子相媲美。

苏格拉底明确地表示:“人应该追求好的生活更甚于生活本身。”他所说的“好的生活”,就是指肉体死后的灵性生活,那时候他就可以无忧无虑地与那些死去的希腊先贤们讨论各种问题,再也不会因此而受到别人的指责和诬陷了。因此,他认为那些以死为苦境的人们都想错了,死亡并非一种痛苦,反倒是一种超脱。

苏格拉底也提到了德尔菲阿波罗神庙门前一块黑色巨石上的那句名言:“人啊,要认识你自己!”他认为这句古代匿名诗人的名言——有人说是希腊“七贤”之一梭伦的名言——正是促使他终生孜孜不倦地探求知识的巨大动力。

我们在前面讨论本原问题时,曾经涉及三个因素,即质料因、动力因(这两者主要是由自然哲学提出的)和形式因(这是由形而上学提出的)。现在,在苏格拉底的神学目的论中,我们又看到了第四个因素,即目的因。

目的论就是为了突出上帝的全知与全能,从而把整个世界说成是上帝按照一定目的创造出来的一个有条不紊的大机器,一切事物都严格地遵循上帝事先规定好了的轨迹运行。

虽然神学目的论是苏格拉底的一大创见,但是他的主要贡献还在于创立了道德哲学。在苏格拉底看来,我们的主要任务就是认识自己、认识自己的心灵,对自己的道德状况进行研究。

“美德”这个概念在苏格拉底的对话里随处可见,概括而言,苏格拉底认为,“美德即知识”,说得更具体一点,美德就是关于善的概念的知识。

“美德即知识”这个观点简单地说,就是指一种行为是否为善,关键在于行为者是否对“善”本身有所认识。

由此,苏格拉底得出一个结论,即“无人有意作恶”,作恶都是出于无知。这样,他就从“美德即知识”中推出了一个逆命题——“知识即美德,无知即罪恶”。

但是这种将美德与知识相等同的观点在西方思想史上也遭到了许多人的批判,例如亚里士多德就认为这种观点过于片面,只看到了道德的理智因素,而没有考虑到情感、性格状况等方面的因素。中世纪基督教伦理学基本上也是反对这种观点的。基督教最初是在罗马帝国没有知识的弱势群体中传播,它把希腊的哲学和知识论看作信仰的死敌。

所谓的学习,不就是把灵魂本来潜在地具有、后来却遗忘掉了的知识重新回忆起来吗?因此,学习即回忆。这就是柏拉图“回忆说”的基本思想,它非常清楚地解释了苏格拉底的那个“知识悖论”。

苏格拉底在与人讨论问题时,总是采取一种很谦虚的姿态,他自己从来不正面表述观点,而是不断地请教别人,不断地提问,通过提问来揭露对方的矛盾,从而引导对方不断地修改意见,一步一步地接近真理。这种方法被称为“苏格拉底式的讨论方法”,也被称为“辩证法”。

可见,“辩证法”最重要的意义不在于它的结果,而在于它的过程,即不断地通过对话来揭露对方的矛盾,启发对方走出矛盾而接近真理,它所具有的方法论意义远远重要于它所得出的最后的结论。

所以亚里士多德认为,有两件事情可以归功于苏格拉底,那就是归纳推理和普遍定义。

这些学派由于与苏格拉底多少有一些渊源关系,所以被通称为小苏格拉底学派。这些学派的观点互不相同,有的注重发展苏格拉底的辩证法,有的注重发展苏格拉底的伦理学,但是它们都把苏格拉底的思想推向了某种极端,走向了诡辩论和虚无主义。

麦加拉学派的创始人名叫欧几里得(Euclides,约前435—前365,勿与后来建立几何学体系的欧几里得相混淆),他在麦加拉城邦建立了自己的学派。

但是麦加拉学派却把苏格拉底的辩证法又推向了诡辩论,尤其是欧布里德,他在把辩论术推向深入的过程中,提出了“说谎者论辩”“蒙面人论辩”“谷堆论辩”“有角人论辩”等一系列论辩问题,这些问题有的是非常深刻的逻辑悖论或者语言悖论,有些则是明显的诡辩。

另一派是昔尼克派,它也被叫作犬儒学派,据说是由于该派的创始人安提斯泰尼(Antisthenes,约前446—前366)在一个名叫“白犬之地”的体育场里讲学而得名,也有人说是因为该派宣扬人应该像狗一样随心所欲地生活而得名。这个犬儒学派在言行风格上有点像赫拉克利特,主张看穿世事、回归自然、我行我素、随波逐流,表现了一种大彻大悟的思想境界。可以说,该派的主要特点在于把苏格拉底的伦理学与智者派的相对主义结合起来,把美德推进到一种蔑视一切社会习俗和道德规范的极端地步,以自然本性来反对人为矫饰,并且把这种观点落实到实践行为中。

以后我们把现实生活中那种放荡形骸、我行我素的生活方式就称为犬儒主义。

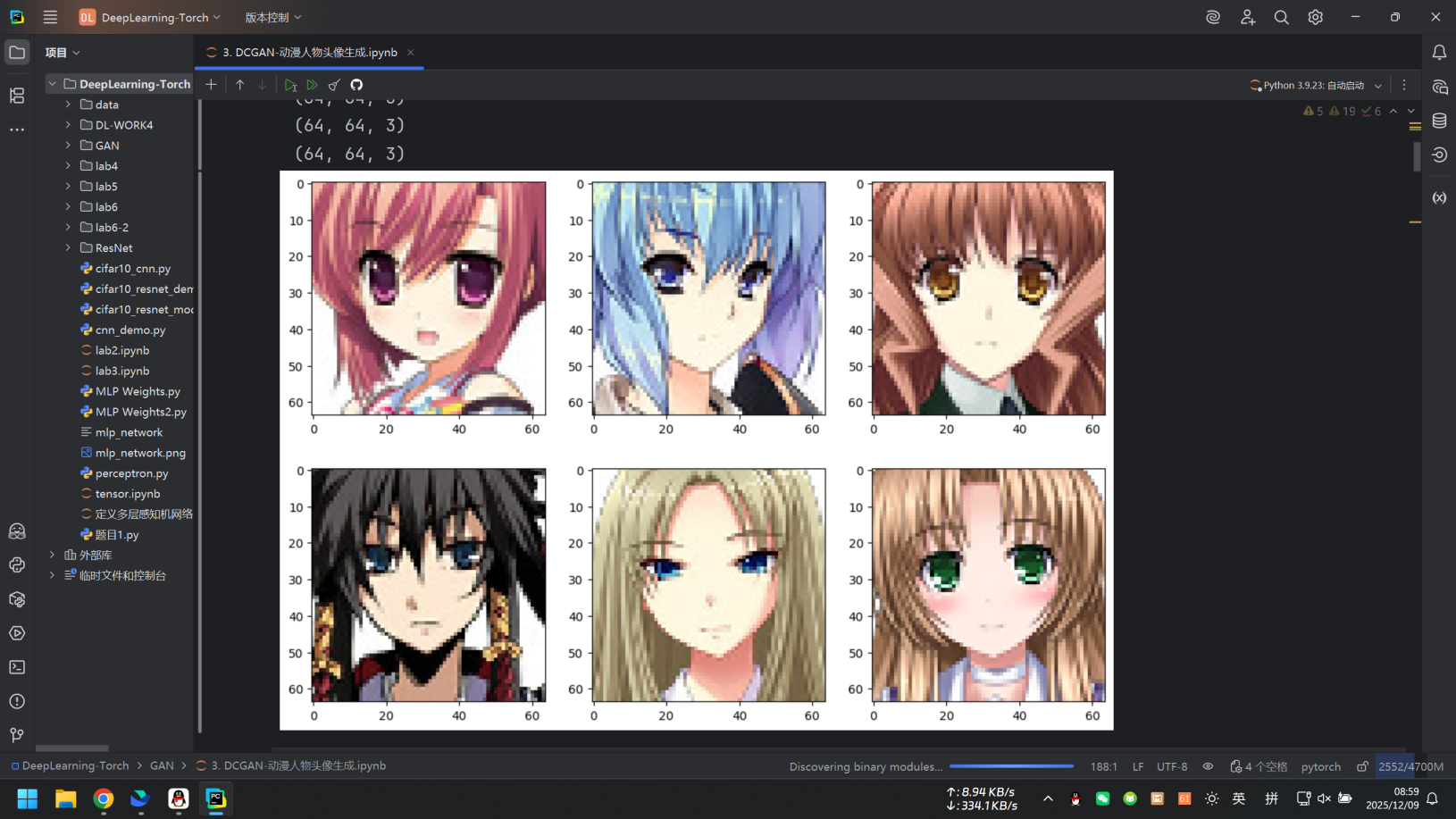

![图片[1] - AI科研 编程 读书笔记 - 【哲学】《西方哲学史讲演录》个人摘录(第四讲 希腊怀疑论与道德哲学) - AI科研 编程 读书笔记 - 小竹の笔记本](https://img.smallbamboo.cn/i/2025/09/18/68cba8e7b2b8d.jpg)

豆瓣链接:https://book.douban.com/subject/35662629/

说明:本文每一行均为部分摘录,阅读连贯性可能较差,个人存档用,推荐购买正版书籍阅读。

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

暂无评论内容