经过长时间的探索,我愈加确认自己应归为INTP这一类人格,本篇文章不谈MBTI娱乐圈,仅谈荣格八维。

对于荣格八维理论的解释我学习了@林川登罗的文章,也建议大家去学习。

内倾思维 – Ti

思维是一种理性功能。在内倾思维型中,主要强调的是观念,不过这种强调更多源于主体而非客体。因此,它往往基于原型概念(archetypal concepts),因为观念可以理解为这些概念的智性构想。雅各布·布克哈特(Jacob Burckhardt)所提出的“原始意象(primordial images)”被认为是观念的初步阶段。

我的Ti契合点

- 主体导向的观念优先:我习惯以“自己内在的模型/框架”来判断对错与路径,再用事实做例证或验证,这符合“判断标准由主体提供”的Ti特征。

- 抓本质而非罗列事实:我反复追求“系统级理解、底层原理、可控性”,这正是Ti的“求本质”而非Te的“求产出/可交付”的出发点,即使这种追求的驱动力并非每时每刻都有,更多是受Ne激发。

- 表达与沟通的吝啬:我一般只给结论,懒得去铺陈过程;对“别人问的蠢问题”容忍度低,偏好独立解决——与Ti“不善言辞/外显表达费力”高度一致。

- 事实用于说明而非驱动:我频繁实践、实验,但动机是“内部模型想清楚/验证一致性”,而不是“外部KPI/效率最大化”。这是Ti使用事实作“佐证”,而非Te以事实作“指挥棒”。

- 与客体的松动连接:我边界感强、反感被他人约束、倾向独立处理,这与Ti的主体取向相符。

可能被误读为Te或Ni、但本质仍是Ti的地方

- 工程化与效率感:我确实很重视可复现、稳定解与“最优解”,容易被外人当作Te(这也是我最初误测INTJ的原因之一)。但我追求的是“对我来说合逻辑、可控、内在统一”的最优,而非“团队输出/对外交付的规模化效率”。我的这种“最优”更像Ti+Si的稳健与自洽。

- 结果与成就:我会想拿奖、想发论文、想做项目,但这更多是为“安全感、简历、资源与边界”服务(5w6/Si的动机),也并不是Te的外部组织化/管理化野心。

- 灵光一现与抽象跃迁:我隔几天会蹦出改进想法,可能被误会为Ni;但我的行为路径是Ti持续内化+Ne的横向联想与试错反馈,而非Ni那种自上而下的单线愿景与确定预见。

与Ti定义的差异

- 定义强调Ti与原型/神话意象的勾连、以“理念”先行。但是我目前更偏“工程科学的本质追索”,较少以象征—神话的方式组织观念。其实原始意象并不在意识当中,是很难被捕捉的。原始意象让我能“感觉”到事物背后存在某种模式或规律的原因。这种感觉往往是模糊的,就像我能感觉到新事物“大概是什么样,来自哪里,模式是什么”。

- 我有显著的Si痕迹:对稳定、复用、边界、细节与卫生/秩序的敏感,这会让我的Ti显得更“务实、谨慎、流程化”,而非纯抽象的“理念迷恋”。

- 我有活跃的Ne:跨平台自学、从不同来源拼接解法、爱试新系统、快速拓展可能性——这样我的Ti不那么封闭,反而能做出迭代创新。

外倾直觉 – Ne

Ni和Ne都是从一个意象跳跃到另一个意象,都是发现可能性。并不能简单地说Ne是跳跃性的,Ni是线性的。但是Ni是对内在对象的态度漠不关心,Ne则是对外在对象的漠不关心。可以这么说,Ni的联想和幻想是“无我”的,Ne的幻想是没有他者在场的。对于内在对象的态度之上。Ne能不停地嗅出新的可能性,在这一过程中既对他自身的利益也对他人的利益同样地漠不关心,对别人的关切也漫不经心,将其在一直进行的对于变化的探索活动中刚刚建立起的一切加以撤除;与此相似,Ne也同样从意象移到意象,在蕴涵丰富的无意识的母腹中追寻每一种可能性,而并不在现象与他自身之间建立任何联系。

我的Ne契合点

- 由客体素材触发、在客体间跳跃:看到新系统/新硬件/新教程就动手试(Win10、软路由、All-in-one、域名、VPS、CS/AI新方向),典型“外部刺激—生成可能性—转去下一个客体”的开放态度。

- 把“自己”放进可能性里:看UP主视频→“为什么我不能做”→上手做;看别人的网站→“我也可以搭建”→上线运营,这正是定义中所说的Ne式“带入自我/设定”的幻想与实践。

- 可能性优先于现实收益:多次转场(MC到硬件测评到VPS到科研),启动动机常是新奇/好用/更酷/可行性,而非一开始就以KPI或稳定收益为导向;收益更像副产品或事后优化。

- 易于撤销与再建:站点关停、域名替换、方向更迭、给自己留后路,说明我对“刚建立的结构”不执念,符合Ne在持续探索中的“可撤销性”。

- 对外部事实保持开放而非忽视:我不断搜集教程、博客、API、开源代码并重组使用,是典型Ne在客体素材上的组合加工。

- 注意力随新线索转移:我在疫情下居家网课期间跳到对WordPress的兴趣、后来又跳到软路由/虚拟化,这种“追逐下一个可行线索”是Ne的惯态。

不像Ni的地方

- 我不是被单一内在意象“迷住”到忽略外界:我的行动持续受外界新信息牵引,很少出现Ni那种对单一内在图像的长时段凝视与对外界刺激的“迟钝/屏蔽”。

- 愿景并非一条主线贯穿:更像并行分叉、快速试错的探索,而非Ni式“锚定一个隐喻/母题,把一切材料纳入其展开”。

- 发呆/沉浸的描述不明显:我更常见的是“试—错—修—换”的外向循环,而非Ni那种“在内在画面里继续演化,直到消退”的状态。

内倾感觉 – Si

Si是“受到由客观刺激所引发的主观感受的强烈程度影响”。

Si并不代表传统和文化,这是流传中可能的误解,Si本身只有和社会和谐保全自己的意义,而不是传统或者说文化之类的东西,Si实际上是一种带着情绪的主观感觉。

更多请查看,我就不再复制了,请大家尊重原创者:《荣格八维介绍:Si(内倾感觉)——艺术家之眼》

我的Si契合点

- 受到客体刺激的主观感受会放大并下沉(敏感):特定界面风格、键盘手感、风扇噪音、网络延迟、软件小卡顿这类微刺激,常直接影响我的心情与工作意愿;这正是“印象从客体落入主体并下沉”的Si特征。

- 将对象影响保持在界限内:我倾向用标准化流程、镜像/快照、模板、脚本、备份与回滚把系统“按住”,把外界变量压到最低。这是荣格所说把“反常纳入‘正确’范式”的Si核心,不是追传统,而是追“对我合适”的秩序感。

- 毕比模型中事实到主观解释的三段式(落实→确认→解释):我常先实装试用(Implementing),再以体验/数据验证(Verifying),最后归因并贴上“对我有效/手感对/这一步是关键”的解释(Accounting)。

- 不是Se式的“对象本身就很香”,而是“我对该对象的感受很关键”:我在配置、工具选择上常以“顺手/顺眼/稳不稳”作为隐性最高优先级,这比对象客观“好不好”更先决定去留。

- “细节敏锐”来自主观印象深潜:我对某些细节的在意并非职业化的外倾感觉(Se)式“贴地飞行”,而是某些细节触发了内在印象与情绪价,故而尤为显眼。

- 与“传统”刻板印象切割:我并不因权威/传统而遵循,而是当某种做法能最大限度减少环境噪声、提升可控性时才会“沿用既定范式”。

三位Si的表现

- 间歇性高敏感:平时被Ti‑Ne盖住,一旦被某个感官/环境变量击中(噪音、光线、设计杂乱、流程繁杂),情绪与效率瞬间受影响,甚至可能转向“先把环境收拾好再说”。

- 防御性舒适圈:在压力下更想回到熟悉版本/主题/配置;对“改版/换皮”产生不成比例的排斥(并非顽固,而是为了稳住主观状态)。

- 过度归因/投射风险:可能把一次好的体验过度归因于极小因子(比如某个主题/插件),随后形成不必要的刚性偏好;或对某个工具/人“上头”。

- Ne-Si功能轴:Ne想试新,Si要稳场。我常见的认知周期是“发散→选型→固化→再发散”,若来回太频繁会感到能量被磨损。

外倾情感 – Fe

Fe的终极奥义即是:不带任何情感的自我客体化,真正没有个人情感的“机器人”。外倾情感是对他人的情感——也即是情绪和偏见,或者广义上来说是对社会的,所以一个强烈认同这个功能的人的人格“表现出对外在情境的适应,她的情感与客观情境和共同价值相协调”。

更多请查看,我就不再复制了,请大家尊重原创者:《Fe的终极奥义是什么?》

我的Fe契合点,这里是我的四位Fe

- 情境对齐/表面维持:不明面批评、隐性处理冲突;在集体中做该做的事以维持秩序(学委、评测加分、对老师“接收意见”)。适度“示弱”是工具性策略(“降低他人防备”),更像“按规则行事”而非自发表达。

- 情感表达的困难与压抑:做语文阅读题时的情感推断吃力;公共场合极少流露情绪;被强情绪包围时“放空/冻结”。我对他人的不回应也有些敏感,这是低Fe对关系信号的过度警觉。

- 补偿性讨好/修复关系(弱位Fe的应激):对一些必须修正的冲突,会强迫自己用不熟悉的情感表达去“修复”,事后感到荒谬与疲惫。

- 以“应该/礼貌/规范”来裁剪表达:我常用“应该/礼貌/合适”来判断何时说、说多少,避免扰乱情感氛围(哪怕内心并不认可)。

- 冲突策略:首选回避—延迟回复—不再回应;实在不行,极度侵犯我的边界才直接“硬刚”。这是“维持表面-撤退”而非高位Fe的“当场调停”。

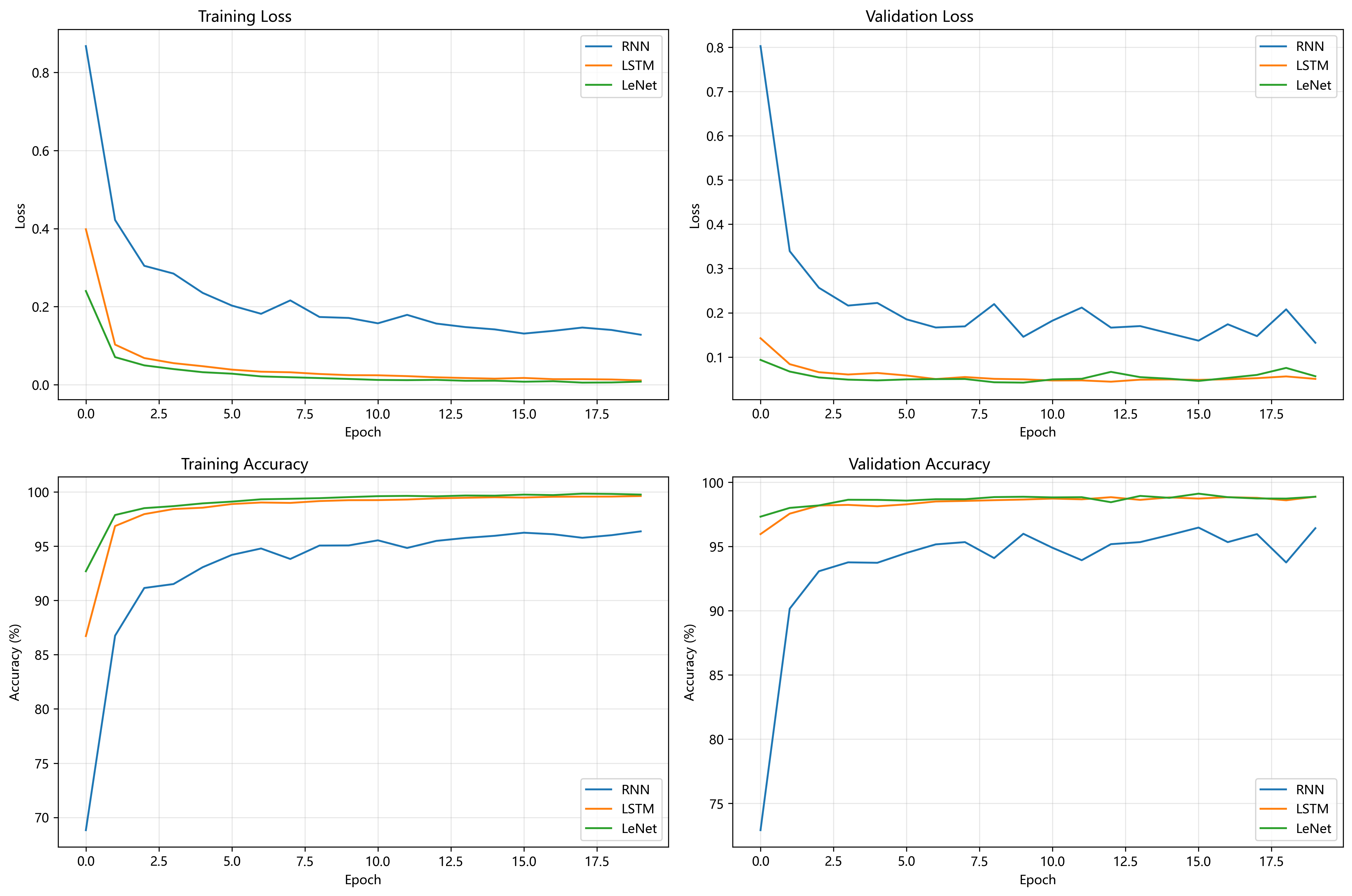

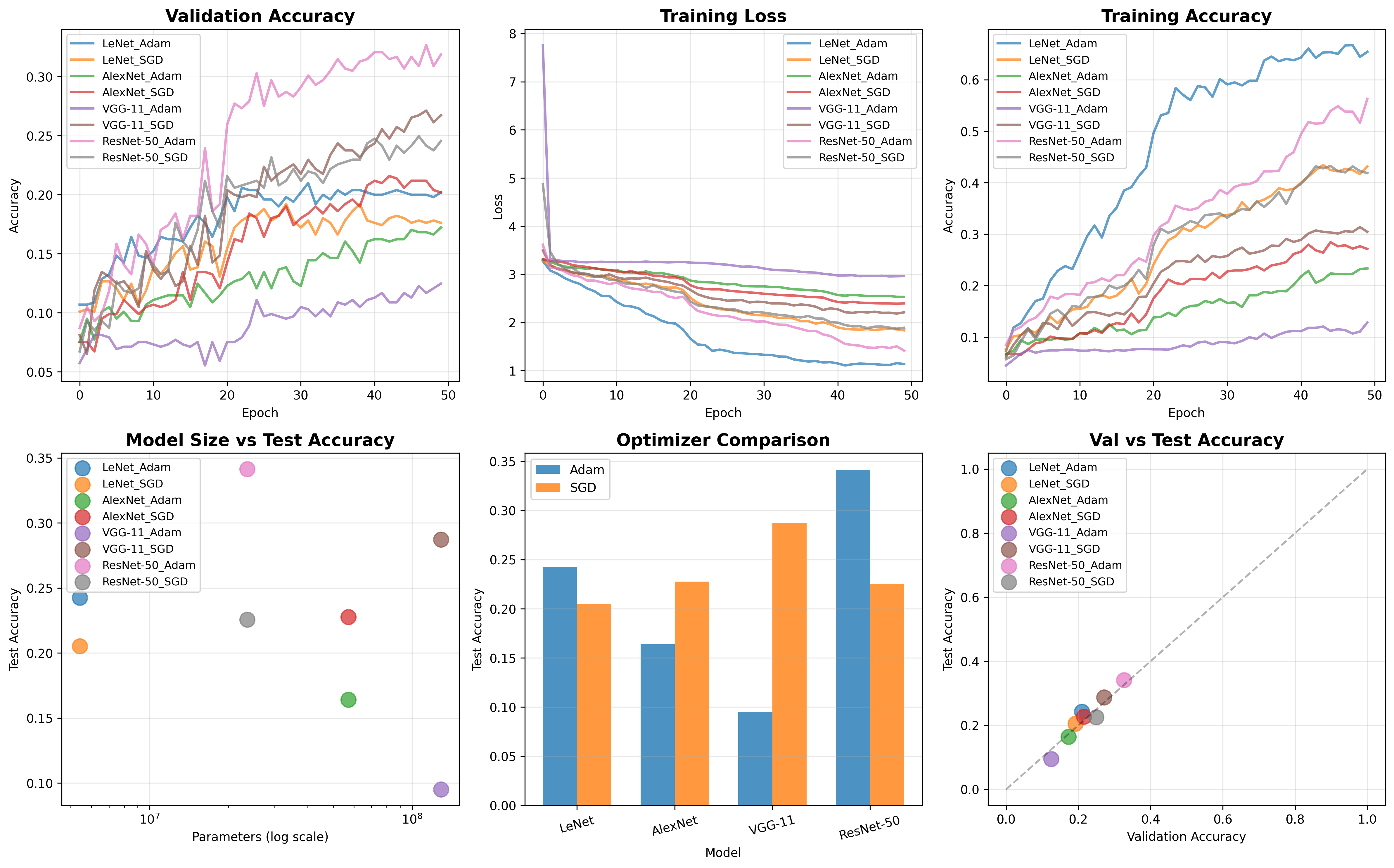

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

暂无评论内容