本书简介

存在主义是现代西方哲学中影响极大、流行极广、风行一时的哲学流派。其主要代表人物就是法国哲学家萨特。本书由两篇构成:《存在主义是一种人道主义》和《今天的希望:与萨特的谈话》。前者发表于1946年,后一篇发表于1980年去世前不久,其中萨特一再强调,他的存在主义本质上是一种对人生充满希望的乐观主义哲学。

一、存在主义的核心命题:存在先于本质

反传统哲学立场

萨特反对宗教神学和传统哲学(如基督教、康德哲学)主张的“本质先于存在”(即人有先天既定的本质或人性,或者说某种宿命论),提出“存在先于本质”:

- 人首先“存在”:人被“抛入”世界,无先天本质,如同一张白纸。(先要有这个东西的存在,然后才能用什么概念来说明他。这个东西就是人。)存在主义第一原则:人除了自己认为的那样以外,什么都不是。

- 通过自由选择创造本质:人通过自身的行动和选择定义自己,“人是自己选择的总和”。例如,懦夫或英雄并非天生,而是通过行为选择而成。

- 否定上帝与决定论:若上帝不存在,则没有先天的道德法则或人性的模板,人必须自主创造价值!

① 自然事物和人造物:它们的本质先于存在。它们是被动的,没有自由意志来定义自己。

② 认识他人时,也应避免预设其本质(将他人客体化),因为他们的本质也是不断自我创造的过程。

他人眼中的我还是我吗?

他人对你的判定是真实存在的,而且它会让你感受到被客体化和羞耻。这种判定是他人自由意识的产物,你无法完全控制。然而,这种判定并非决定你本质的最终力量。你的本质仍然是你通过自己的选择和行动来不断塑造和创造的。重要的不是他人怎么看你,而是你在得知他人看法后,如何选择去回应和行动。你是否会因此改变自己的选择,或者坚持自己的道路?这才是你真正定义自己的地方。

可以说:正因为他人不断将你客体化,所以对于你来说,他人即地狱!

所以,我可以称自己为某种存在,只要这出于我的自由选择;但我无权替别人定义他们的本质,因为那是对他人主体性的侵犯。

与无神论的关联

萨特强调自己是无神论存在主义者,认为上帝不存在反而赋予人绝对自由。

- 无上帝意味着人无需服从任何神圣意志,必须独自承担选择的责任。

- 传统价值观(如基督教道德)失去权威,人成为价值的唯一立法者。

二、存在主义的核心概念

1. 自由:绝对的、被迫的自由

- 自由即人的本质:人“被迫自由”,因为即使“不选择”也是一种选择(如逃避责任本身就是选择成为懦夫)。

- 自由的限制性:自由并非随心所欲,而是“在有组织的处境中”选择(如社会、历史条件的限制)。例如,工人无法自由选择脱离阶级处境,但可选择如何应对。

- 自由的普遍性:个人选择不仅塑造自我,也为全人类“立法”——每次选择都隐含“所有人应如此”的价值判断。例如,选择结婚生子即默认“婚姻是有价值的”。

2. 责任:对自我与全人类的双重责任

- 个人责任:人必须为自己的一切行为负责,包括成为怎样的人。“懦夫使自己懦夫,英雄使自己英雄。”——P023

- 社会责任:个人选择具有普遍性,影响他人和人类整体。例如,拒绝参军的人可能暗示“战争是不可接受的”,从而影响他人对战争的态度。

- 逃避责任即自欺(Bad Faith):以“环境所迫”“本性如此”等借口推脱选择责任,是对自由的否定,属于“自我欺骗”。

3. 痛苦、听任与绝望

- 痛苦(Anguish):意识到自己的选择影响全人类时的责任感带来的焦虑,如亚伯拉罕决定是否牺牲儿子时的挣扎——克尔凯郭尔所说的“亚伯拉罕的痛苦”。存在主义的痛苦是行动本身的一个条件。——P011

- 听任(Abandonment):“如果上帝不存在,什么事情都将是容许的。”上帝不存在,人必须独自创造价值,无任何先天准则可循,如同“孤悬于宇宙中”。换句话说,决定论是没有的,人是自由的!人就是自由!——P013

- 绝望(Despair):不依赖超出自身控制的可能性(如他人的帮助或历史规律),仅依靠自己的选择行动,即“只关注可控的可能性”。不能依靠其他人,因为其他人都是有自由意志的。——P018

4. 人道主义:通过超越性实现人的尊严

- 拒斥“人类中心主义”:反对将人视为“目的”或崇拜对象(如孔德的人道主义),认为人始终“在形成中”,无固定本质。

- 存在主义的人道主义内涵:

- 人通过“超越自身”(追求自由、创造价值)体现人性,如通过艺术、政治行动或道德选择突破既定处境。

- “人是自己的未来”:人始终朝向未来的可能性,在行动中成为“完整的人”。

- 核心公式:“人除了自己选择的那样之外,什么都不是。”

三、对存在主义的责难与回应

责难1:存在主义导致悲观主义与无作为论 —— P001

回应:存在主义是一种“行动的哲学”,强调个体须通过自由选择与具体行动来赋予生命意义,而非消极接受命运。例如,面对母亲病重与参军的两难选择,个体必须通过行动定义自我,而非依赖普遍法则或空想。

责难2:存在主义忽视人性的光明面,渲染荒诞 —— P001

回应:存在主义并非否定希望,而是正视人的复杂处境。人并非天生卑鄙或崇高,而是在自由选择中塑造自己。文学中描绘的“阴暗”意象,意在突显选择的分量与责任,而非传播绝望。

责难3:存在主义陷入主观主义,无法判断道德 —— P002

(包括来自宗教的批评:认为存在主义否认人类事业的真实性与严肃性)

回应:

- 道德虽无先验准则,但并非任意。选择必须考虑是否尊重他人自由——压迫他人即否定其作为自由存在者的权利,是一种“自我欺骗”的懦夫行为(bad faith)。

- 道德的衡量标准在于选择的“真诚性”(Authenticity):即个体是否真正承担了作为自由存在者的责任,而非逃避自由与后果。

四、延伸:存在主义的社会与政治意涵

- 介入文学(Engaged Literature)

萨特主张文学应“介入”现实,通过作品揭示社会矛盾,参与政治斗争。例如,他的戏剧《苍蝇》以古希腊神话隐喻反抗纳粹占领。 - 对马克思主义的态度

- 自称“马克思主义者”,认同历史唯物主义对社会结构的分析,但反对经济决定论,强调个体自由与历史条件的辩证关系。

- 认为革命需结合个体选择与集体行动,如支持阿尔及利亚独立战争,反对殖民压迫。

- 批判左派与右派

- 反对教条主义(如斯大林主义),认为其否定个体自由;也批判资本主义对人的异化,主张通过自由选择推动社会进步。

- 晚年强调“希望是人的一部分”,认为即使面对历史挫折(如苏军入侵阿富汗),仍需相信进步的可能性。

五、存在主义的矛盾与影响

1. 理论张力与批判对象

- 与马克思主义的辩证关系:萨特在后期自称是马克思主义者,认可历史唯物主义对社会结构和经济基础的深刻分析。他承认物质条件(如阶级、生产关系)对人的处境具有制约性,人并非生活在真空之中。这表明他并非完全否定物质世界或其影响力。

- 批判的矛头指向:然而,萨特强烈批判的是教条式的、机械决定论的马克思主义(如斯大林主义)。他认为这种观点将人彻底还原为经济或历史规律的被动产物,否定了个体的自由选择、主观能动性和创造性。萨特所反对的“唯物主义”特质,正是那种认为人的价值、意义和行动完全由物质条件或历史进程预先决定的视角。他坚信,即使在最严酷的物质限制下,人依然保有选择的自由,并能通过这些选择来超越既定的处境,塑造自身的本质。

- 自由与处境的辩证统一:萨特力图在“绝对自由”和“处境(历史、社会、物质条件)”之间找到一种辩证统一。他认为,人的自由不是虚无缥缈的、随心所欲的,而是在特定处境中的自由,即人可以选择如何回应和转化这些处境。他的哲学目标是整合马克思主义对外部世界的分析与存在主义对个体自由的强调。

- 绝对责任的挑战:强调绝对自由意味着个体需要承担绝对的责任,这可能导致巨大的心理负担,即前文提到的“痛苦”。这是萨特哲学中一个内在的矛盾点,但也是其深刻之处。

2. 历史影响

- 战后欧洲的精神慰藉:对于经历二战创伤、面临信仰危机的知识分子而言,萨特的存在主义提供了一条“通过行动重建意义”的道路,强调即使在废墟之上,个体仍有能力选择并定义自身。

- 对后世思潮的启发:它深刻影响了女权运动(如西蒙·波伏瓦的《第二性》如何运用存在主义理论剖析女性的处境与解放)、存在主义心理学(强调个体对意义的追求和责任)、以及后现代主义对“主体性”的解构(虽然路径不同,但都质疑了固定的、先验的人性概念)。

总结:存在主义的本质

萨特的存在主义是一种以自由为核心的行动哲学,其核心可概括为:

- 否定先天本质:人是自由的,无上帝或传统价值观为其定义。

- 责任即自由的代价:人必须通过选择创造价值,并为全人类负责。

- 人道主义即超越性:人通过追求自由与他人的解放,在行动中实现人性的尊严。

这一理论既是对二战后虚无主义的回应,也是对个体能动性的激进肯定,至今仍在哲学、文学和社会批判领域具有深远影响。

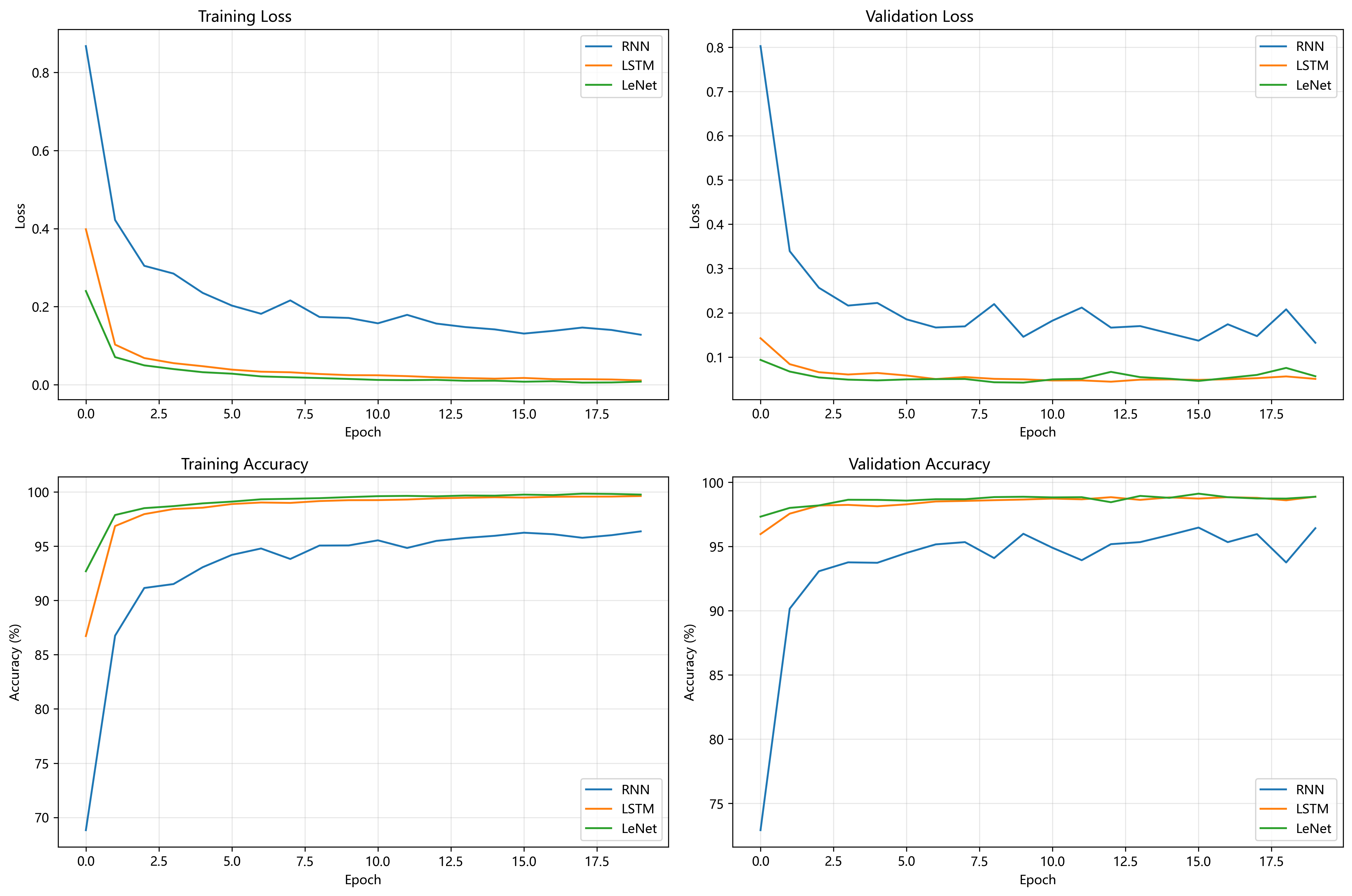

![图片[1] - AI科研 编程 读书笔记 - 【阅读】《存在主义是一种人道主义》总结 - AI科研 编程 读书笔记 - 小竹の笔记本](https://img.smallbamboo.cn/i/2025/06/20/68550db9dcff6.png)

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

- 最新

- 最热

查看全部