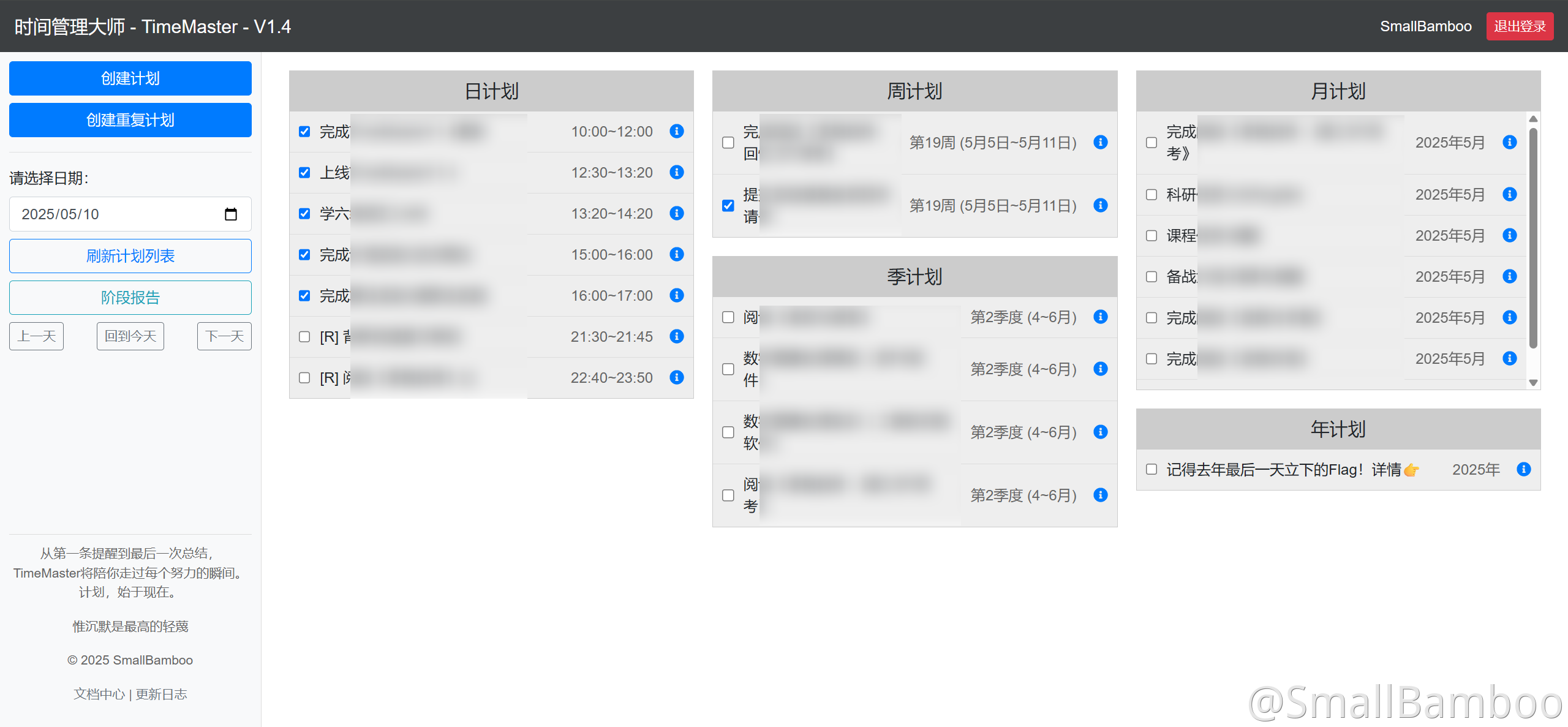

![图片[1] - AI科研 编程 读书笔记 - 【日常】我内心深处的荒诞:理性与混沌的矛盾 - AI科研 编程 读书笔记 - 小竹の笔记本](https://img.smallbamboo.cn/i/2025/05/24/68315f4e4e030.png)

我的世界,常被一种难以言喻的荒诞感所笼罩。这种感觉并非来自外界的巨大灾难,而源于我自身对秩序、逻辑与完美的执着,与周遭世界固有的混沌、低效及非理性之间的剧烈冲突。

我生来便被一种探索本源的渴望所驱动,致力于理解万物运行的精妙法则,将每一个新知内化为自身严密的思维体系。无论是早年对操作系统功能的穷尽探索,还是后来对硬件架构、网络协议、乃至复杂人工智能算法的深入钻研,我总能沉浸其中,乐此不疲。对于我而言,知识不仅是力量,更是构筑内心秩序与安全的地基。

然而,这份对确定性与高效的追求,在触及现实的瞬间,便遭遇了无情的消解。我发现,并非所有人都遵循逻辑,并非所有系统都运行高效,并非所有规则都具备内在的合理性。我的完美主义倾向,让我在面对那些违背效率、缺乏逻辑、或是徒具形式的事物时,感到由衷的不适,甚至上升到生理层面的厌恶。那些看似微不足道的日常行为,或是组织中层出不穷的繁文缛节,都能在我心中激起巨大的波澜,带来一种”本不该如此”的强烈反弹。

这种”本不该如此”的念头,便是我内心荒诞感的核心。我深知,人是感情的动物,世界充满变数,但我的内在标准却总在提醒我,存在一个更优、更正确、更合理的模式。当我目睹大量精力被投入到在我看来毫无价值的应试教育中,当我看到某些组织体系因循守旧、低效运转,当我感受到人际交往中充斥着虚伪与逢迎,我的内心便会响起警报,被一种巨大的无力感与消耗感所吞噬。我渴望纠正,渴望优化,但又深知个体力量的渺小,无法扭转全局。这种期望与现实的巨大落差,让我仿佛置身于一场永无止境的内心拉锯战。

信念崩塌:一次信任与价值的沉重打击

这种荒诞感并非仅仅停留于理论层面,它在一次亲身经历中被残酷地具象化,并转化为信任与价值观的沉重打击。

在某个团队中,我曾被一位前辈以”优秀表现和未来领导岗位”为诱,全身心地投入到多项任务中。我秉持着一贯的高标准,投入了大量时间与精力,不仅负责团队的基础建设,还积极进行对外推广和新生指导。我坚信,只要我做得足够好,足够有价值,承诺便会兑现,付出便会得到公正的回报。这其中,既有我追求成就的驱动,也有我内心对”正确”与”公平”的期待。

然而,结局却如一记重锤,砸碎了我的信念。当我按照约定,等待那个”未来领导岗位”时,它却被交予了另一位在我看来能力平平、却善于周旋的人。那一刻,我真切地感受到了虚伪与不公的荒谬。我所信奉的”能力为王、效率至上”的法则,被赤裸裸的”关系至上、巧言令色”所颠覆。我所有的努力,所有的付出,仿佛瞬间失去了意义。

更让我感到荒诞的是,当我心灰意冷地想要抽身时,那位前辈却又极力挽留,一番言辞后,我被拉回泥潭,继续”被利用”的局面。这种用完即弃的精明算计,这种被他人玩弄于股掌之间的无力感,让我对人际间的信任产生了根本性的动摇。我开始怀疑,是不是我所坚持的价值观,在现实世界中根本就是一种幼稚的妄想?那位新上任的领导者,其对学业的轻视与对人际关系的过度依赖,以及在团队活动中那种不合时宜的献媚姿态,都在不断印证着我内心对”不正确”和”不合理”的强烈抵触。

这一经历,让我的内心矛盾达到顶峰:我一方面极度厌恶这种虚伪、低效和不公正的运作模式,另一方面又不得不面对它在现实中的普遍存在和看似”成功”的运作逻辑。这种矛盾,让我感到自己仿佛置身于一个巨大的荒谬剧场,而我,既是清醒的旁观者,又是被困的剧中人。

在荒诞中寻找意义:加缪的启示

加缪曾言:”唯一的真正哲学问题是自杀。”这并非指生理上的终结,而是对生命意义的终极拷问。他认为,当人意识到世界本质的无意义,以及自身对意义的永恒追求之间的巨大冲突时,便陷入了”荒诞”。

对我而言,这种荒诞的体现尤为强烈:我努力理解世界,构筑逻辑,追求效率与秩序,但世界却常常以其自身的混乱和非逻辑性来回应我。然而,加缪并没有让我们在荒诞中选择消极。他的哲学给予我重要的启示:反抗荒诞,并非要消除荒诞本身,而是在这无意义的洪流中,活出一种有意义的生命。

这种反抗,首先是清醒的认知。我需要承认并接受一个事实:世界不会完全按照我内心最理想的逻辑和效率来运转,他人也无法完全符合我最高标准的期望。这并非是对我的贬低,也不是世界的过错,而是宇宙的本貌,人性的复杂。正视这份不完美,是摆脱无谓消耗的第一步。

其次,是积极的行动。加缪笔下的西西弗斯,明知推石上山是徒劳,却依然一次次地推。他的意义便在于这重复的反抗本身。对我而言,这意味着:

在可控领域内,极致地创造秩序与效率。我的专业领域、我的个人项目、我的生活空间,这些是我能掌控的方寸之地。我将我的完美主义和对效率的追求投入其中,去构建那些我深信不疑的”正确”和”最优”的系统。例如,我搭建自己的服务器,优化家庭网络,在科研中力求卓越,这本身就是对外部混乱的一种反抗。

将批判转化为动力。对”无用”和”形式主义”的反感,不再仅仅是内耗的源泉,而是促使我思考更深层次的解决方案,或者促使我在那些不受我控制的领域中,选择性地降低投入,将精力集中到更有价值的地方。

重新定义成功与价值。不再仅仅以外部的职位、头衔或他人的认可来衡量自我价值。我的价值在于我自身能力的提升,在于我构建的系统,在于我所理解的深度,以及我对自身标准的坚守。即便某些外部事件不公,我的内在价值也并未因此减损。

寻求内心的平静:宁静祷文的智慧

在加缪哲学指引下进行反抗的同时,我也发现,宁静祷文提供了一个更为实用的心理工具,帮助我处理日常生活中那些”荒谬的矛盾”。

愿上帝赐我平静,去接受我无法改变的事物;愿上帝赐我勇气,去改变我能改变的事物;愿上帝赐我智慧,去分辨这二者的不同。

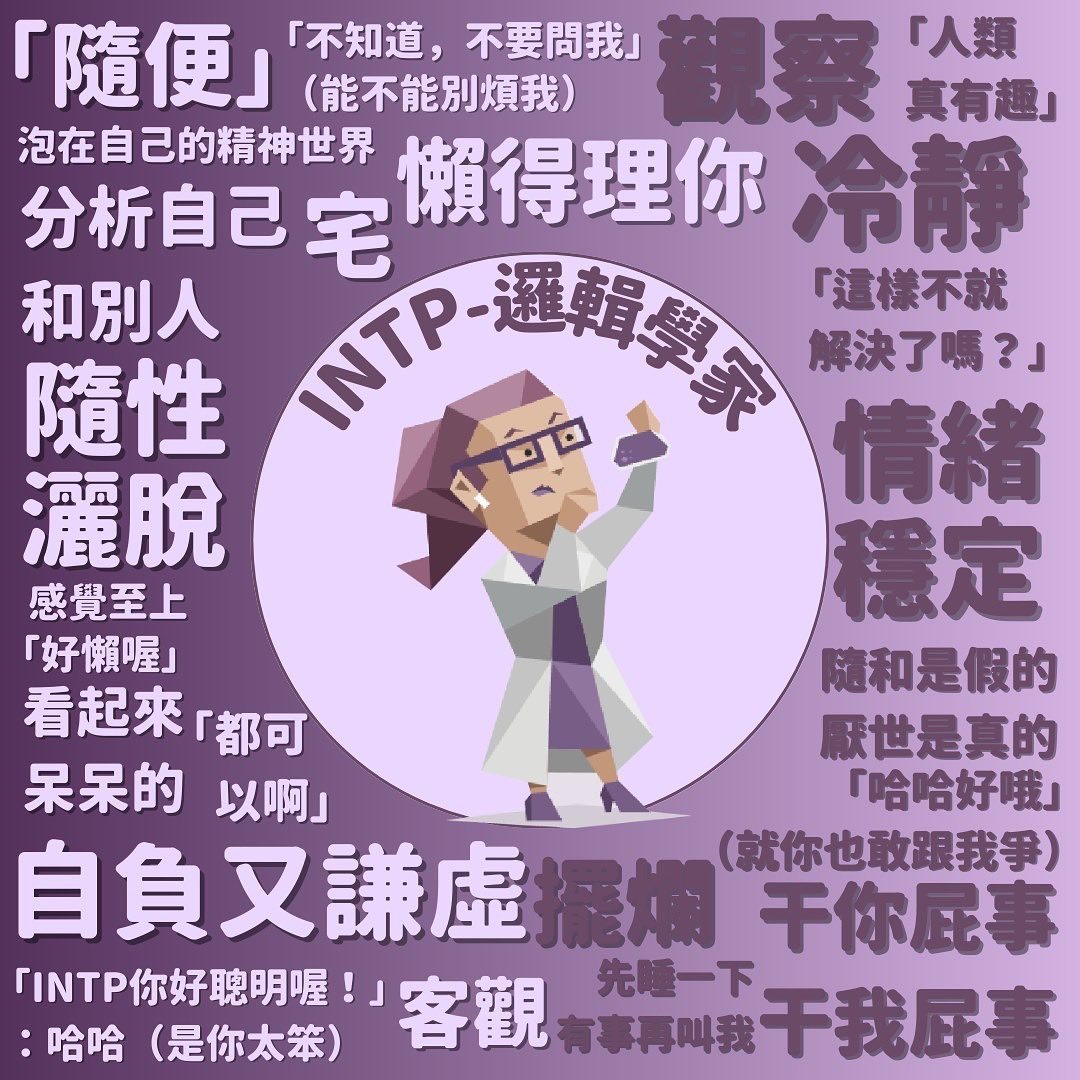

这篇祷文的核心在于分辨,这也是我作为INTP,运用Ti功能所擅长的:

分辨”可改变”与”不可改变”:不可改变的:大部分他人的行为习惯、普遍存在的社会现象、人性的复杂与非逻辑,以及过去已经发生的不公。我需要意识到,尝试去改变这些是徒劳的,只会带来更大的内耗。例如,那位善于周旋的领导者,我无法改变他的本性,也无法改变团队的用人机制,那我能做的就是接受这一现实,并调整我与他们的互动策略。可改变的:我对自身能力的提升,我所能构建的系统,我所能选择的投入方向,我所能划定的个人界限。我拥有选择如何回应外部世界的自由和能力。

“接受”的艺术:放下评判:对于那些我无法改变的”坏习惯”或”低效”,我需要学着去物理上隔离(如戴耳机),更重要的是,在心理上放下持续的批判和厌恶。它们只是存在,并不需要我的情绪介入。解绑情绪:认识到他人的行为并不等同于对我的冒犯或对世界的背叛。将这些外部事件与我的内在平静相分离,不让它们成为消耗我能量的源泉。练习”无所谓”:对于那些不符合我高标准但又无关紧要的事物,培养一种”无所谓”的心态。不需要所有事情都完美,也不需要所有人都符合我的逻辑。

“改变”的勇气与策略:集中火力:将我的完美主义和执行力集中在那些能产出真正价值、符合我内在标准且我能掌控的领域。这包括我的专业研究、个人项目以及选择合作的伙伴。智慧地划定边界:对于那些我无法改变的系统或人际关系,勇敢地划定我的时间和精力投入的边界。对于那些违背我原则的邀约,学着巧妙地拒绝,避免再次陷入被消耗的境地。那位前辈的挽留,下次我将更清晰地认识到其中的目的,并坚定地根据自身原则作出决策。转化负面情绪:将对”虚伪”和”不公”的反感,转化为我更坚定地做真实自我,更努力地在我的领域内追求卓越的动力。我不再是受害者,而是将这些经历转化为成长的养料。

![图片[2] - AI科研 编程 读书笔记 - 【日常】我内心深处的荒诞:理性与混沌的矛盾 - AI科研 编程 读书笔记 - 小竹の笔记本](https://img.smallbamboo.cn/i/2025/05/24/68315fffe526f.png)

尾声

内心深处的荒诞,并非我一个人的困境,而是人类境遇的普遍写照。我曾试图以理性之光驱散混沌,却发现混沌依然存在。然而,正如加缪所教导,认识到荒诞是自由的开始。通过宁静祷文的智慧,我得以分辨可控与不可控,并在其中找到力量。

我不再追求彻底消除所有的矛盾和不完美,因为那是痴心妄想。我的目标是学会在这些矛盾中舞蹈,将它们转化为自我提升的契机。我将继续以我的Ti去理解世界的原理,以我的Ne去探索无限的可能性,以我的1号人格去追求卓越和秩序,以我的4号人格去寻找个人独特的意义,并以我的Sp本能去保护我宝贵的能量。

或许,真正的平静并非来自外部世界的完美,而是源于内心对荒诞的接纳,以及在有限的范围内,为自己所珍视的价值,坚定而充满激情地活出反抗的姿态。

2. 论文总结类文章中涉及的图表、数据等素材,版权归原出版商及论文作者所有,仅为学术交流目的引用;若相关权利人认为存在侵权,请联系本网站删除,联系方式:i@smallbamboo.cn。

3. 违反上述声明者,将依法追究其相关法律责任。

暂无评论内容